Un texte proposé par Jacqueline Bazalgue, Docteur en études romanes

Notre rencontre avec la croix de Graule-Basse à Carlucet se situe en 1991 dans le cadre d’une préparation au colloque de Rocamadour sur L’Image du pèlerin au Moyen-Age et sous l’ancien Régime. Nous recherchions alors sur le terrain, les divers chemins roumieux conduisant à ces sanctuaires et donc celui qui, remontant de Salviac (église consacrée à Saint Jacques le Majeur), passant par Gourdon et Saint-Projet, allait rejoindre l’Hôpital Saint-Jacques le Majeur à Rocamadour.

Aucune travail de localisation n’avait été fait sur ce chemin. Aucune étude n’avait été consacrée à la croix de Graule-Basse surplombant la vallée de la Dame, à quelques encablures de l’actuelle D39. Complète, elle comporte une pierre oblongue suspendue à chaque bras. La croix située sur la place de Saint-Projet est dépourvue de ses ornements mais les trous de fixation sont toujours visibles.

Ces croix ont été sculptées au XVIIIe siècle, vers 1788, par Armand Salesse, un maçon d’Auzac, très vraisemblablement d’après des modèles anciens. Après une première approche publiée en 1992 nous signalions en 1994 cette croix parmi les éléments menacés par l’un des tracés de la future autoroute A20.

Le fût présente de bas en haut la pomme, le serpent tête en bas (le mal), suivi d’un cœur (l’amour qui en triomphe), de deux tibias, d’un crâne (l’homme ancien), et du Christ crucifié. Le tout surmonté d’une couronne de gloire ayant en son centre une colombe et, enfin, le titulus INRI. Nous fîmes alors part, dans Quercy-Recherche, de nos interrogations sur le sens de ces deux pendentifs : représentent-ils les deux larrons, le poids des péchés du monde, la Vierge et Saint Jean ?

Peu après nous eûmes en mains les travaux de J.M. Fernandez Pajares consacrés à la Croix d’Oviedo dite aussi Croix des Anges dans des enluminures de manuscrits. La caractéristique commune à toutes les croix étudiées est la présence des lettres grecques alpha et oméga suspendues à leurs bras. Aussi, avant même d’avoir rencontré la mention d’une Croix dels Angels dans un cadastre de Rocamadour du XVIIe siècle, nous avions pu faire, grâce à ces travaux universitaires, le rapprochement entre la croix de Graule-Basse, celle de Saint-Projet et la Croix des anges.

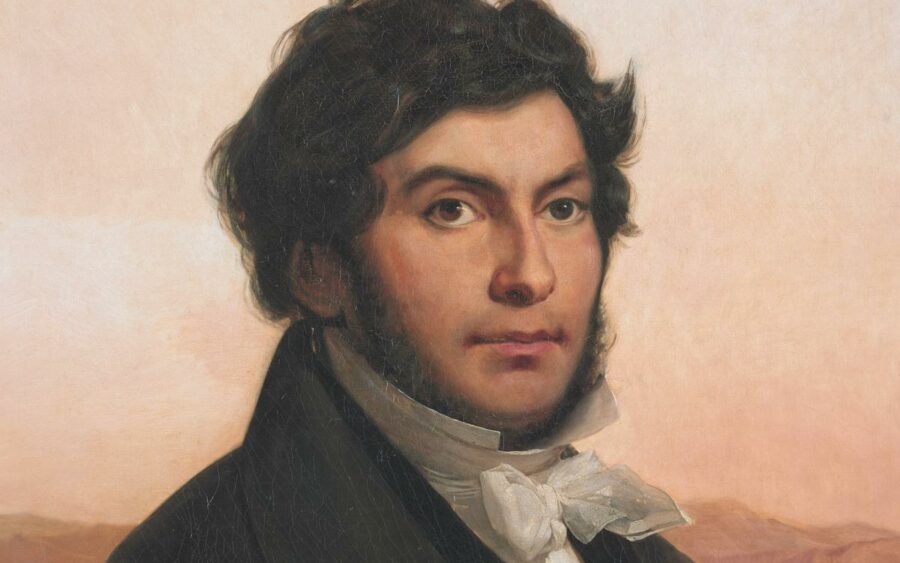

La célèbre croix d’Oviedo, est un bijou porté par Alphonse II le Chaste, roi des Asturies de 791 à 842 et qui se voulait, selon Yves Bonnaz, successeur des rois wisigoths de Tolède soutenus par l’Église. Cette croix participe sur le Camino aux récits légendaires de la victoire des troupes chrétiennes encadrées par des Wisigoths sur les musulmans. A partir de la victoire de Cavadonga la Cruz de Oviedo, appelée aussi Cruz de los Angeles, Croix des Anges, va s’implanter le long des chemins de la Reconquista et de Saint Jacques Matamoros présenté comme un héros.

Le Trésor de la Camara Santa à Oviedo renferme une croix donnée en 808 par Alphonse II le Chaste. On remarque les anciennes fixations des symboles du commencement et de la fin. De part et d’autre du pied de la croix, un ange a été ajouté.

Les travaux de Robert Favreau rappellent qu’en 711 le roi Rodrigue de Tolède a été « le dernier roi des Goths ». « Mais c’est à partir d’Alphonse II le Grand ou le Chaste (791-842) que va se développer l’emploi systématique par la monarchie asturienne de la croix pattée aux branches de laquelle sont attachés par des chaînettes l’alpha et l’oméga qu’on appellera dès lors croix d’Oviedo. Cette croix devint précisément alors le symbole d’une monarchie asturienne, consciente d’être l’héritière légitime de la monarchie qui régnait en Espagne avant l’invasion arabe. Alphonse II, dit la chronique d’Abelda, « établit à Oviedo l’ordre des Goths tout entier, tel qu’il avait existé à Tolède, tant dans l’Église qu’au Palais ». « Mais le modèle par excellence de la « croix d’Oviedo » est évidemment la croix dite des Anges qu’Alphonse II fit exécuter en 808 pour l’église Saint-Sauveur, cathédrale du nouveau siège épiscopal érigé à Oviedo ».

La Cruz de Oviedo apparaît dès le IXe siècle dans des miniatures ornant la première page de nombreux manuscrits. Nos travaux publiés dans les Actes du Colloque consacré à Uc de Saint-Circ en 1999 puis dans l’Encyclopédie Bonneton, ont bénéficié de ces informations.

Une « Croix dels Angels » attestée à Rocamadour en 1659

Il existait à Rocamadour une croix, aujourd’hui disparue, reliée directement au roi Alphonse II puisqu’elle porte le nom de Croix dels Angels. Elle confirme l’existence de croix wisigothes dans le Lot et figure à plusieurs reprises sur le Cadastre de Rocamadour de 1659 dans des confronts: « confronte terre de monsieur Chourini, avec chemin qui va de la croix dels angelz à la Fage… » ; « terre à la Clarzie, confronte avec le chemin allant de la Croix dels angelz à la Fage… » ; «Plantier à la croix dels Angels confronte avec chemin qui dessert la fontaine de Notre Dame avec rocher dudit tènement… ».

Nous ne connaissons pas l’apparence de cette croix disparue. Celle-ci n’aurait, du reste, peut-être pas été comprise. Mais la transmission écrite de son nom, croix dels angels, bien connu des spécialistes, perdure et ne laissek aucun doute sur sa dimension historique. Aussi avons-nous intégré ce célèbre toponyme dans notre travail sur les lieux-dits de Carlucet en 2017 dans la revue Racines.

La dénomination Croix dels Angels clairement établie dans le Cadastre de Rocamadour montre que celle-ci n’était pas inconnue dans le diocèse de Cahors. Sa localisation, tout comme celle de Graule-Basse, se situe dans le canton de Gramat.

De nombreux sujets de recherche inédits concernant Rocamadour et son secteur sont toujours envisageables. Il reste à retrouver dans les textes et sur le terrain si d’autres Croix des Anges, disparues ou toujours en place, ont laissé des traces dans le diocèse de Cahors.

La croix aux pierres oblongues de Carlucet et sa jumelle de Saint-Projet, sculptées par Armand Salesse, sont bien d’origine wisigothique. Le point de départ est un modèle byzantin aboutissant au bijou porté par Alphonse II le Chaste, roi des Asturies, qui se voulait continuateur des Goths, puis à la Croix d’Oviedo et à la Croix des Anges. Voir les travaux universitaires cités en bibliographie.

Il est logique de retrouver ces croix à haute signification historique- la croix victorieuse, victoire de la chrétienté- sur les chemins empruntés par les pèlerins de Saint Jacques avant la présence des routes créées au XIXe siècle.

Il existe, dans le Lot, une croix de modèle comparable comportant une substitution très originale des pendentifs. D’autres nous ont été signalés sur la Via Tolosana et à Solosancho, balisant elles aussi, le Chemin de Saint-Jacques.

De même origine wisigothique est la croix occitane appelée aussi, entre autres, Croix de Pise.

Jacqueline Bazalgues

BIBLIOGRAPHIE

Classement par ordre d’apparition dans le texte.

L’Image du pèlerin au Moyen Age et sous l’Ancien Régime, Colloque international sous la direction de Pierre-André Sigal, Rocamadour, 30 sept.-3 oct. 1993. Les Amis de Rocamadour : Actes du colloque, 1994. Nous avons alors communiqué ces itinéraires à M. René de la Coste Messelière, président de la Société des Amis de Saint-Jacques qui a bien voulu reprendre le tracé de nos itinéraires dans sa présentation (p 396).

Bazalgues, Jacqueline : Autour de Rocamadour. Des chemins de l’Ouysse aux chemins de Saint-Jacques. Amis de Rocamadour : Annales, 1992, n°1.

Bazalgues, jacqueline : Quelques sites menacés par l’implantation de l’autoroute A20 entre Labastide-Murat et la vallée de la Dame. Cahors : Quercy–Recherche, 1994, n° 75.

Fernandez Pajares, Jose Maria : La Cruz de los Angeles en la miniatura espanola. Oviedo : Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, 1969, n° 67, pp 281-304.

Bonnaz, Yves : Divers aspects de la continuité wisigothique de la monarchie asturienne. In :

Mélanges de la Casa de Velázquez, 1976, t. 12.

Favreau, Robert: La « croix victorieuse » des rois des Asturies (VIIIe-Xe siècles). Inscriptions et communication du pouvoir. In : L’écriture publique du pouvoir (en ligne). Pessac, Ausonius Éditions, 2005.

Bazalgues, Jacqueline : Fontaines et légendes sur les chemins de Sainte Marie et de Saint Jacques autour de Rocamadour. Actes du 13e colloque Croyances populaires, conjurations, superstitions. Le Cap d’Agde, 14 juin 1997. Montpellier : Centre d’Études et de Recherches Catalanes de l’Université Paul Valéry et Association pour la Promotion des Archives d’Agde, 1998.

Bazalgues, Jacqueline : Sur les traces du troubadour Uc de Saint-Circ à Saint-Cyr d’Alzou, Rocamadour et Montpellier. In : Uc de Saint-Circ et son temps. Actes du Colloque de Thégra. Édition Thégra Animation et C.N.R.S., 1999.

Bazalgues, Jacqueline : Pèlerinages et croyances populaires. Encyclopédie Lot. Paris : Bonneton, 2000.

Cadastre de la Commune de Rocamadour, 1659. Livre Terrier servant de base à l’imposition.

Bazalgues, Jacqueline : Une « Croix des Anges » à Rocamadour. De « la Croix d’Oviedo »

A « la Croix des Anges ». Alvignac : Racines. Hors-série L’Alzou, 2001.

Bazalgues, jacqueline et Gaston : Itinéraires roumieux autour de Rocamadour. Alvignac : Racines, 2016, n° 21. Suite à la conférence du 26 novembre.

Dictée du Rotary / samedi 16 mars 2024 à 13 h 30 / Salle Roger Laval (ancien CES) – 2, Rue Victor DELBOS – 46100 FIGEAC

Dictée du Rotary / samedi 16 mars 2024 à 13 h 30 / Salle Roger Laval (ancien CES) – 2, Rue Victor DELBOS – 46100 FIGEAC