Auteur/autrice : christian.esteve Page 6 of 10

Recette proposée par Michel Delfour

Une spécialité du Quercy, le milhas ou gâteau de citrouille, fait avec la recette de ma mère qui la tenait de sa grand mère. Un vrai régal !

Pour 1 kg de citrouille cuite à l’eau et écrasée à la fourchette,

Pour 1 kg de citrouille cuite à l’eau et écrasée à la fourchette,

250 grs de farine,

250 grs de sucre,

4 oeufs battus,

2 verres de lait (1/2 litres) mélanger le tout,

mettre dans un plat à four et 1 h au four à 180. Ne pas trop remplir le plat car ça monte à la cuisson.

Si vous aimez vous pouvez rajouter dedans des pruneaux. Bon appétit !

NB : Comme le milhas vient de milh qui signifie maïs en occitan, on peut penser que la recette originale se réalise avec de la farine de maïs !

Ici, on est bien ! Ici, on vit bien ! #ohmylot Ça se passe comme ça dans le Lot ! ?

Vous aussi, devenez ambassadeur du Lot !

par Bernard Davidou

Nos anciens, qui étaient plus nombreux que nous sur les causses calcaires de notre Quercy, utilisaient moins d’eau. Dans chaque vieille maison ils nous ont laissé au moins une citerne où elle était précieusement collectée pendant les saisons pluvieuses en prévision de l’été.

Ils n’imaginaient pas qu’un jour leurs descendants connaîtraient ce réseau maillé de canalisations qui, de châteaux d’eau en villages ou écarts irrigue nos éviers et baignoires et même nos potagers. Aussi, quand ils le pouvaient, ils faisaient creuser un puits.

C’était un investissement important et, le Crédit Agricole et ses prêts bonifiés n’ayant pas encore été inventés, la décision se mûrissait calmement sur plusieurs années ou même générations. Lorsqu’elle avait été prise et que les années précédentes avaient permis d’économiser l’argent nécessaire, on faisait appel à un puisatier.

C’était un investissement important et, le Crédit Agricole et ses prêts bonifiés n’ayant pas encore été inventés, la décision se mûrissait calmement sur plusieurs années ou même générations. Lorsqu’elle avait été prise et que les années précédentes avaient permis d’économiser l’argent nécessaire, on faisait appel à un puisatier.

Quand nous étions petits, ma sœur et moi étions sujets à toutes les maladies habituelles des enfants. Rougeole, oreillons, varicelle etc, rien ne nous échappa et je m’en réjouis aujourd’hui car Maman, pour nous faire accepter notre sort, la visite du médecin et ses instruments de torture (un saint homme qui venait de Catus (1)), avait l’habitude de nous raconter une histoire.

Elle avait été élevée par sa grand-mère de qui elle disait les tenir. C’est ainsi qu’après un diagnostic confirmé elle me raconta celle qui suit.

En ces temps là, des hommes circulaient de maison en maison, des artisans avec leurs outils (rempailleurs de chaises, rétameurs, matelassiers, tisserands …) proposant leurs savoir-faire, des colporteurs leurs marchandises (fils, almanach, draps …), des brassiers cherchant de l’embauche.

En ces temps là, des hommes circulaient de maison en maison, des artisans avec leurs outils (rempailleurs de chaises, rétameurs, matelassiers, tisserands …) proposant leurs savoir-faire, des colporteurs leurs marchandises (fils, almanach, draps …), des brassiers cherchant de l’embauche.

C’est vraisemblablement ainsi que le maître de la grande maison dont les bâtiments longent la route à Bouydou a confié le creusement de son puits à un puisatier sourcier de passage. L’époque nous est inconnue. Le nom de l’ouvrier ainsi que celui du maître (2) aussi.

Le puisatier convint avec le maître qu’il serait seulement logé (dans la paille de la grange) et nourri pendant la durée des travaux. Le paiement de la somme décidée ne se ferait que lorsque le puits serait plein. Le chantier débuta en début de période sèche et, jour après jour, dimanche excepté, on entendait l’homme taper en chantant au fond du trou qu’il creusait au bout de la cour, à côté du chemin du mas delleu, là où la fourche de coudrier lui avait indiqué l’eau souterraine.

Centimètre après centimètre, il arrachait au bout de sa pioche, les couches géologiques déposées, cassées, plissées au cours des millions d’années qui ont fait l’histoire géologique de notre coin de Quercy. A vrai dire, ses préoccupations et ses pensées devait être très différentes et n’étaient pas si savantes. Levant les yeux vers l’orifice, il guettait la venue de la servante qui, (à l’aide de la corde et la poulie qui permettait à l’apprenti qu’il formait de remonter les « ferrats (3) » de gravats) lui faisait parvenir la bouteille de piquette dont il se désaltérait.

Jour après jour, l’été avançait et se faisait de plus en plus chaud. A la fin de sa longue journée passée dans la poussière et la chaleur qui rendaient la respiration difficile, l’homme mesurait sa progression. Il scrutait avec une angoisse grandissante la roche sèche sous ses pieds, essayant d’y déceler les signes précurseurs du filet d’eau qui lui permettrait d’obtenir son dû et assurerait son hiver.

Il creusa jusqu’à vingt mètres sans trouver d’eau. Découragé, doutant de son fluide(4), il abandonna et partit un soir. Après la longue sécheresse de l’été, un violent orage déferla sur le causse au cours de l’une des nuits qui suivirent son départ. Les eaux recueillies par la cuvette naturelle du plateau de Bouydou gonflèrent la nappe souterraine que le sourcier avait repérée et à côté de laquelle il avait creusé.

Sous sa pression, l’eau envahit le puits. Heureux d’avoir enfin l’eau dans sa basse cour, le maître qui était honnête, fit rechercher le sourcier dans les fêtes et foires des environs mais ne le retrouva pas.

Voilà l’histoire d’un puits creusé par un homme qui n’eut pas son salaire. Depuis il a désaltéré des générations d’hommes et d’animaux sans jamais tarir. Pendant la dernière guerre, ou peu avant, un avion militaire s’est écrasé sur le plateau, Le carburant qui s’en est échappé a pollué la nappe et l’utilisation du puits a du être interrompue quelques semaines.

C’est à ma connaissance la seule fois ou il a failli, bien malgré lui, à sa vocation. Certains prétendent qu’il a recueilli les cloches de Calamane lorsque la république voulait en récupérer le bronze (5).

Lorsque j’en parlais à mon ami Daniel, il me raconta qu’il ne savait rien à ce sujet. Par contre, un jour un de ses prédécesseurs propriétaire (6) de la ferme, avait décidé de le curer. Ayant fini de le vider vers midi, il partit faire chabrot. Lorsqu’il revint pour le nettoyer, après la sieste, le puits était à nouveau plein.

(1) Dr FABRE originaire de Labastide Murat.

(2) Maison de Daniel COMBARIEU en 1981, RESSEJAC / COMBARIEU en 2003.

(3) Un « ferrat » est un seau. Fait en planches jointive comme un tonneau et cerclé de fer.

(4) Avoir du fluide est un don qui permet de trouver l’eau ou des objets cachés.

(5) En 1794. C’est certainement faux mais la légende attribue une cloche à chaque puits.

(6) Famille LACOMBE ?

Bernard DAVIDOU

octobre 1981

Personne ne peut rester insensible à la vue de la misère. Il y a dans chaque être humain une tendance naturelle à la solidarité qui nous différencie des animaux. Néanmoins elle existe encore et s’amplifie avec la crise que connaît notre monde globalisé, depuis la fin des trente glorieuses.

Certains avancent des solutions économiques, d’autres proposent des programmes politiques, …

” Mouna “, célèbre clochard lettré et farfelu du quartier Saint-Germain en 1968 proposait l’extinction du paupérisme après dix-huit heures chaque soir. Avec le projet de prolonger le boulevard saint-Michel jusqu’à Deauville, il avait constitué un programme électoral ambitieux mais sa carrière politique se termina peu après les événements de cette année-là. Dans les grandes villes elle est parfois spectacle.

J’ai vécu les cinq dernières années du siècle précédent à Paris ou je travaillais et je rejoignais ma famille dans le sud-ouest toutes les fins de semaine.

Je me souviens de ce vendredi soir, dans le métro qui me ramenait vers Orly, un homme s’est mis à parler au milieu du wagon. Il dit qu’il était sorti depuis peu de prison, après une horrible erreur judiciaire. Il avait contracté le sida et avait faim. Il suppliait les voyageurs de lui donner un peu d’argent, à défaut il accepterait un sandwich, un ticket restaurant ou bien un fruit. Intrigué par cette franchise, je regardais l’effet qu’elle produisait sur les voyageurs. Quelques rares vielles femmes lui glissèrent une pièce. Certains, qui voulaient ignorer l’homme, détournaient leur regard avec gêne. Les autres regardaient à travers lui, comme s’il était transparent.

N’ayant pas eu le temps d’en retirer je n’avais pas d’argent sur moi. Comme tous les vendredi, j’avais déjeuné très vite afin de finir ma semaine au plus tôt et avais gardé une pomme qui grossissait la poche de mon manteau. Je la lui tendis et il me remercia fort civilement. Quelques stations plus loin, je le revis qui sortait du wagon: Il avait encore ma pomme à la main et la laissa tomber avec dédain entre le marchepied du train et le quai.

En courant pour ” attraper ” la rame d’ “0rly-Val”, je me promis de faire preuve, à l’avenir, de plus de discernement dans mes futurs élans de générosité.

Après avoir réfléchi à cette question, je résolus de la régler définitivement en choisissant, sur mes trajets les plus fréquents dans la capitale, quelques mendiants auxquels je donnerai mon obole chaque semaine.

Il m’attendait sous un feu rouge, dans le quartier du ” point du jour “, dans l’ouest de Paris, que je traversais chaque fois que je revenais de ” la défense ” ou est située la plus grande concentration de sièges sociaux de sociétés du pays et mon bureau de la rue de Lyon.

Alors que je ralentissais pour respecter le feu tricolore avant de prendre la voie sur berge, je fus surpris par une silhouette qui me rappelait mon fils cadet. M’étant arrêté à sa hauteur, je me réveillais de ma rêverie face à un gamin au corps d’adolescent, surmonté d’une tête d’adulte qui me tendait la main en répétant plusieurs fois la même supplique:

– S’il te plait Monsieur, une pièce … pour manger. … S’il te plait Monsieur ….

Après avoir satisfait sa demande avec une pièce de dix francs, je le regardais avec attention. Je reconnus une allure quand il se déplaçait d’un véhicule à l’autre, une attitude quand il était immobile, main tendue, penché vers la portière d’un véhicule, qui avaient attiré mon attention en arrivant à sa hauteur.

Après avoir satisfait sa demande avec une pièce de dix francs, je le regardais avec attention. Je reconnus une allure quand il se déplaçait d’un véhicule à l’autre, une attitude quand il était immobile, main tendue, penché vers la portière d’un véhicule, qui avaient attiré mon attention en arrivant à sa hauteur.

J’avais lu en prenant mon café que plusieurs bandes organisées d’enfants roumains avaient envahi les trottoirs de la capitale pour y mendier. Ces équipes étaient encadrées, disait le journaliste du ” Parisien Libéré “, par des adultes provenant du même village que les enfants, qui leur apprenaient les trois mots nécessaires au travail attendu et qui les plaçaient aux endroits ou les voitures ralentissent.

Parce qu’il était brun avec des cheveux noirs et qu’il roulait les ” r ” j’en déduis qu’il en faisait partie.

Je décidais sur le champ de l’ajouter à mes pauvres. Dorénavant je m’arrêtais au moins une fois chaque semaine à sa hauteur et inlassablement il me répétait la même supplique :

– S’il te plait Monsieur, une pièce … pour manger. … S’il te plait Monsieur …

J’essayais, quand la durée du feu le permettait, une banalité à propos du temps ou des fêtes qui approchaient … Sans un sourire, comme s’il ne me voyait pas et pressé de passer à la voiture suivante, il attendait ma pièce jaune à laquelle il répondait par un bref ” M..errr.. ci “.

Une fois pourtant je réussis à le faire sourire en lui disant ” Business is business !”(1). Il connaissait un peu d’anglais et répondit :

– As usual, Sir ! No more ! (2).

Nous avions chacun nos préoccupations et notre stress. Un soir, il me rendit la pièce de vingt centimes que, voulant aller vite et bien involontairement, je lui avais donné à la place de celle de dix francs dont il avait l’habitude. Il protestait :

– Trompé, pas bon, pas bon … Monsieur,

Ceux qui ont connu ces pièces, me trouveront des circonstances atténuantes car, de même couleur jaune et même diamètre, elles ne différaient que par le poids … et la valeur. Je réparais volontiers très vite mon erreur et lui laissais, grand seigneur, les deux pièces. Le feu était vert déjà et je démarrais dans un concert de klaxons impatients. Les parisiens au volant sont comme cela. La seconde fois que je commis la même erreur, je me dis que les vacances de Noël qui approchaient me feraient le plus grand bien.

La troisième fois je commençais à me demander si mon petit Roumain ne me prenait pas pour un cave et me promis de suivre attentivement ses gestes à l’avenir. Je le suspectais de subtiliser la pièce de dix francs et faire apparaître une pièce de vingt centimes que son client devait lui rendre dans un élan supplémentaire de générosité, après avoir réparé l’erreur.

Lors de mes prochains passages, le cérémonial se déroula invariable. Le gamin, dont je fixais les doigts avec attention comprit-il ma résolution de le confondre, ou bien était-il de bonne foi et avais-je, par distraction, confondu les pièces ? Après l’avoir contrôlée, il enfouissait sa pièce de dix francs dans la poche de son maigre blouson sale et courait à la voiture suivante.

Je le revis plusieurs fois, dans le froid, parfois sous la pluie, sans que notre communication s’améliore ou que je refasse l’erreur qui m’avait conduit à le suspecter de cette amusante substitution.

Les vacances de Noël tant attendues et nécessaires arrivèrent enfin. En approchant du feu je ralentis pour attendre qu’il devienne rouge, me donnant ainsi le temps de lui donner mon obole. Arrivé à sa hauteur je lui souhaitais un bon Noël mais son visage resta lisse et inexpressif alors qu’il répétait comme d’habitude la formule apprise par cœur :

– S’il te plait Monsieur, une pièce … pour manger. … S’il te plait Monsieur …

C’était Noël, je partais en vacances et donc je ne le reverrai pas la semaine suivante, je pris deux fois dix francs dans le vide poche ouvert entre le tableau de bord et le levier de vitesse de la Mégane-Scénic que la société qui m’employait avait mise à ma disposition et les lui tendis.

Il avait suivi mes gestes avec attention et je l’avais vu regarder la monnaie dans le vide-poche avec envie. Il contempla mon aumône un petit moment. Comme le feu virait au vert, il parut glisser légèrement alors que j’enclenchais la première et son coude heurta la montant de ma portière … laissant échapper dans ma voiture les deux pièces de dix francs que je venais de lui remettre.

Il avait suivi mes gestes avec attention et je l’avais vu regarder la monnaie dans le vide-poche avec envie. Il contempla mon aumône un petit moment. Comme le feu virait au vert, il parut glisser légèrement alors que j’enclenchais la première et son coude heurta la montant de ma portière … laissant échapper dans ma voiture les deux pièces de dix francs que je venais de lui remettre.

– Tombé, Monsieur, … donne une autre, … vite ….

Il me montrait sa main ouverte et vide en fermant et ouvrant les doigts pour en rétablir la circulation sanguine. Les parisiens derrière nous menaient un raffut assourdissant et des injures diverses commençaient à fleurir de tous les côtés. Je remis à plus tard de rechercher mes vingt francs sur le tapis de la voiture, attrapais une poignée de monnaie comprenant deux autres pièces de dix francs et les lui tendis en démarrant. Je vis dans mon rétroviseur le magnifique sourire qui éclaira enfin son visage alors qu’il soupesait le contenu de sa paume.

C’était Noël.

– Merry Christmas Sir ! (3)

Dit-il alors que je m’éloignais.

Lorsque, après les vacances de fin d’année j’eus regagné la capitale en début janvier, j’entrepris de nettoyer l’intérieur de ma voiture. J’avais un peu oublié mon petit roumain mais je pensais immédiatement à lui lorsque, en passant l’aspirateur, je retrouvais, sous le tapis de sol, côté conducteur,

…… deux pièces de vingt centimes luisantes comme si elles étaient neuves.

Bernard DAVIDOU Noël 2005

(1) Les affaires sont les affaires.

(2) Comme d’habitude, Monsieur. Pas plus.

(3) Joyeux Noël, Monsieur.

Un enfant du village ?

Marc, le fils de l’Antoinette, était, selon l’expression usuelle ” du village ” et personne ne lui contestait cette appartenance. Né après la guerre, ses parents l’avaient envoyé contre son gré faire des études à Toulouse. Il était devenu un citadin qui vivait toute la semaine dans cette ville ou il exerçait un métier d’ingénieur correctement payé. Adulte il reconnaissait leur mérite car, par leur fermeté mais aussi leur sacrifice, ils lui avaient permis d’accéder à ce statut.

Il avait conservé cependant un profond attachement à la terre et à son village dont il avait été frustré durant sa jeunesse. Pour ces raisons et aussi par égard pour ses parents devenus vieux, il y avait restauré, dés les débuts de sa vie professionnelle, une maison qu’il rejoignait avec sa famille toutes les fins de semaine. Néanmoins, ses voisins au village, tout en lui gardant amitié et parfois un peu d’envie pour sa relative réussite, manifestaient une certaine distance. Il était devenu un autre et elle se traduisait par des détails de comportement comme le fait de refuser de parler patois avec lui ou d’éviter en sa présence certains sujets qui concernaient la vie de la communauté.

Les champignons sont sortis.

Depuis quelques jours les premiers champignons avaient fait leur apparition au marché de Cahors. Dans les villages de Boissières, Calamane, Nuzéjouls, Uzech et alentours le bruit courait, en ce début juin, les amis ne se saluaient plus que par ” ils sont sortis, irez-vous ? “.

Depuis quelques jours les premiers champignons avaient fait leur apparition au marché de Cahors. Dans les villages de Boissières, Calamane, Nuzéjouls, Uzech et alentours le bruit courait, en ce début juin, les amis ne se saluaient plus que par ” ils sont sortis, irez-vous ? “.

Le père Léon, comme tous les ans, avait anticipé la rumeur et commencé une abondante cueillette dés le mercredi matin, premier jour de la vieille lune. Aussi en ce samedi décida-t-il d’aller à nouveau parcourir les bois de châtaigniers, avec sa canne et son panier mais sans conviction. Agriculteur-retraité depuis peu il était libre de son temps.

Il aimait marcher en prenant le temps de retrouver les champs, les bois ou les prés quelle que soit la saison. En fait, il aimait la terre, sa terre et s’émerveillait de ses différentes transformations d’une saison à l’autre ou au cours des années. Quand il était plus jeune, il aimait la fouler pieds nus ou s’y étendre pour la sieste l’été, ce qui désespérait sa femme qui redoutait un refroidissement.

Tout en marchant il évoqua un moment son souvenir, la seule grande aventure de sa vie: Il regretta de s’être décidé à lui ” parler ” alors qu’ils étaient déjà trop vieux pour avoir des enfants. Lors de sa disparition brutale, elle l’avait laissé seul avec un chat commun auquel il n’avait jamais fait attention de son vivant. Il s’y était attaché depuis comme un rescapé s’accroche à un objet qui lui rappelle une catastrophe, un désastre.

Depuis son veuvage, il y a quelques années, ces pensées lui revenaient souvent et il les chassait avec un mouvement d’humeur que trahissait une ombre fugitive passant sur son visage.

Léon rencontre Marc.

Il avançait dans le bois sans chercher, écoutant et respirant pour le plaisir. Au-dessus de sa tête, un chêne, couché par la dernière tempête, étreignait son voisin et le vent qui agitait les cimes le faisait gémir d’une plainte presque humaine. Attentif à ne rien déranger au sol des herbes ou des ronces, il évitait de marcher sur la terre meuble ou fraîche, là où les taupes viennent respirer par exemple, afin que rien ne trahisse son passage et sa destination vers ses ” coins “. Il était jaloux de ceux-ci et s’immobilisait chaque fois qu’il voyait venir vers lui un autre cueilleur, le laissant passer en se dissimulant derrière un arbre. La première fois qu’il vit Marc, la colère l’envahit une fois de plus contre ces étrangers qui n’ont aucun droit de cueillette et ne respectent pas la propriété privée.

Il l’observa un moment cherchant à le reconnaître sans y parvenir. Visiblement le jeune homme ne connaissait rien aux champignons et comme, de mémoire d’homme, au village, on n’avait jamais rien trouvé là où il cherchait, il le jugea inoffensif. Calmé, il l’observa avec amusement et le vit fouiller sous les fougères qu’il écartait avec précaution du bout de son bâton. Son sourire condescendant se figea lorsqu’il le vit se baisser et ramasser ce qui lui parût être un petit cèpe brun et luisant au chapeau rond et frais.

Ne pouvant résister à la curiosité, il s’approcha sans précaution, faisant semblant de chercher lui aussi. Arrivé à proximité il le salua en cherchant à voir le contenu de son panier. Dans celui-ci il reconnut une petite bouteille de bière vide et maculée de la terre fraîche d’où Marc l’avait extraite. ” C’est là toute votre récolte ? ” s’enquit-il mi-amusé mi-narquois. Le jeune homme reconnut effectivement que c’était bien là tout ce qu’il avait trouvé mais que ce faisant, il voulait contribuer à l’écologie de la planète. En le félicitant Léon se dit que tant que les girolles ou les cèpes ne clignoteraient pas comme l’ambulance, cet écologiste ne ferait pas de mal à ses champignons. Soudain à force de le dévisager, il sût qui il était tant les traits du jeune homme lui rappelaient Antoinette.

Léon commence à délirer “grave”.

L’été qui suivit passa sans que Léon rencontre Marc au village. Ce dernier avait profité de ses congés dans un de ces lieux ou les citadins ont l’habitude de se retrouver et s’entasser. Depuis cette première rencontre, les pensées de Léon revenaient souvent vers sa jeunesse, la bande de copains des années soixante, il évoquait avec plaisir Antoinette qu’il avait courtisé un été, les autres dont la vie avait dispersé la plupart. Il aimait retrouver dans son souvenir leurs visages. A l’occasion des rencontres au village ou à Cahors, il cherchait à savoir ce qu’ils étaient devenus, s’ils avaient des enfants.

Les cèpes d’automne ramenèrent Léon à ses promenades sylvestres. Il retrouvait les arbres, les odeurs et en jouissait comme s’ils étaient sa propriété exclusive. Il avançait, remuant ses souvenirs lentement, prenant plaisir à les revivre intensément, dans tous les détails, comme un scénariste fait quand il veut réaliser un film. C’est brutalement qu’un matin l’idée s’imposa à lui comme une certitude. Il se mit fébrilement à compter les années depuis cet été ou il avait tellement dansé avec Antoinette que tout le village s’attendait à les marier.

Il fouilla dans sa mémoire le visage de Marc se demandant comment reconnaître son age dans ce souvenir. Il regrettait de l’avoir considéré avec distance et de s’être moqué, de lui avoir fait de la peine peut-être. Il éprouva le besoin de le rencontrer à nouveau. Constamment ses pensées revenaient vers celui qu’il n’appelait plus que ” le petit ” avec une tendresse quasi paternelle.

Tout dans le présent était prétexte à exhumer un souvenir en essayant de refaire l’histoire de sa vie qui tournait en boucle dans sa pauvre tête d’homme seul face à la vieillesse : Le train de Paris qui, après le viaduc de Calamane, s’engouffrait dans le tunnel de Nuzéjouls, dont il attendait auparavant avec amusement le long sanglot étouffé d’agonie, lui rappelait à présent son départ pour Marseille vers l’Algérie et les adieux d’Antoinette sur le quai de Cahors. Le cri de victoire, qu’il poussait en débouchant sur la vallée de Saint-Denis, le ramenait au présent jusqu’à ce qu’un nouveau détail ne le replonge dans un passé qu’il s’efforçait de retrouver et à partir duquel il recommençait à délirer..

La folie du vieux, le souvenir de sa femme.

Il errait dans les bois toute la journée et au village certains commençaient à se poser des questions sur sa santé mentale. Rentré chez lui il soignait le chat sans le voir et la bête, qui souffrait de cette indifférence injuste, dépérissait.

Un soir, il pensa aux rares photos de cette époque. Il se mit à les rechercher dans le tiroir de l’armoire que sa femme avait réservée à cet usage et ou il n’avait jamais fouillé de son vivant. Il reconnut son goût de l’ordre en découvrant une série d’enveloppes dont chacune contenait une tranche des souvenirs du couple, et sur lesquelles l’écriture calligraphiée de son épouse indiquait l’époque ou l’événement dont le contenu était l’objet.

Au-dessus, trop grande pour entrer dans une enveloppe ou trop chargée d’émotion pour celle qui avait ordonné le contenu du tiroir, était la photo de leur mariage. Jusqu’à ce jour il n’avait jamais pris le temps de regarder longtemps ce qu’il considérait comme des images. Il l’ouvrit et pour la première fois la considéra avec attention, fouillant dans les visages et les attitudes afin de ressusciter les pensées et les sentiments cachés. Il se trouva un air inexpressif et convenu. Sa femme éclatait de joie et de bonheur. L’évocation du souvenir de la disparue lui fit retrouver son odeur et un moment il crut la voir qui se frottait à lui en riant.

Enjambant le cadre de la photo, il revit cette journée et laissa vagabonder son imagination, selon son habitude depuis qu’il était inactif. Il reconnut le gazon sur lequel le couple avait posé pour la photo et sa ferme en arrière plan. Il imagina le petit grandissant dans sa maison, entre la tendresse de sa femme et la sienne, moins démonstrative mais aussi attentive. Dans son délire il inventait des pseudos souvenirs avec des faits réels.

Le matin le trouva assoupi au pied de son lit, tout habillé, la bouteille de ratafia entre les jambes et la photo sur les genoux.

Le dénouement.

L’automne touchait à sa fin et les cèpes étaient toujours aussi abondants cette année-là. Marc connaissait maintenant les bois et les champignons. A l’occasion de ses chasses il avait eu plusieurs fois l’occasion de saluer le vieux Léon et avait remarqué son attitude ambiguë faite de curiosité ou de sollicitude indiscrète. Il avait reconnu une forme de tendresse qu’il jugeait excessive car il n’en connaissait pas la raison.

La rumeur publique lui avait appris les doutes que ses voisins avaient sur l’état mental du vieil homme, et les champignons étaient devenus pour lui une chose si passionnante qu’il ne souhaitait pas perdre du temps à prolonger ces rencontres. Un jour cependant, alors qu’il venait de remplir son panier dans un sous bois providentiel qu’il ne connaissait pas, il le vit arriver avec précaution. Ne voulant pas lui révéler par sa récolte le coin qu’il venait de découvrir, Marc cacha son panier plein sous des fougères et mit ses mains dans ses poches.

Le vieil homme, qui connaissait l’endroit depuis toujours, comprit ce que signifiait l’attitude du cueilleur sans panier. Fouillant des yeux les alentours, il vit très vite les feuilles retournées du tapis végétal qui dénonçaient la cachette. Il se balança d’un pied sur l’autre prêt à éclater d’une colère un moment contenue, puis son visage se détendit et au fur et à mesure que ses traits s’apaisaient une envie de rire le submergeait. Il marmonna entre ses dents ” bougré d’asé, hier je voulais te donner ma maison et aujourd’hui tu me voles mes champignons ! “. Puis se calmant, il dit à voix haute ” c’est bien pitchoun, tu as fait des progrès … ” Et il partit sur un grand éclat de rire qui retentit dans la forêt bien après qu’il eut disparu sous les arbres.

Marc reprit son panier en pensant que De Gaule avait raison quand il disait que ” toute vieillesse est un naufrage “.

Comment Léon devint un Tamalou (et arrêta le ratafia).

Léon sortit du couvert des arbres et, regardant le ciel, se dit que l’hiver était là. Il se demanda combien il lui restait de saisons de champignons … mais laissa la question sans réponse. Il se promit d’aller dès le lendemain s’inscrire chez les ” tamalous ” car cela lui occuperait l’esprit.

Il appelait ainsi les adhérents du club de troisième âge parce qu’ils se saluaient toujours par la même phrase rituelle : ” et toi t’as mal où ? “.

Bernard DAVIDOU

décembre 2002

Gustave était jardinier. Sa maison, son jardin et la grange où il enfermait son âne existent encore, près du ruisseau. Même aujourd’hui, alors qu’il nous a quitté depuis de trop nombreuses années, il n’y a personne au village qui ne sache cela.

Plus rares sont ceux qui se souviennent de ses cerises.

Plus rares sont ceux qui se souviennent de ses cerises.

Lorsque je l’ai connu, Gustave était en age d’être Grand-Père. Sa moustache grisonnante et son magnifique sourire lui auraient permis d’être un papy très apprécié si Albertine, sa femme, lui avait donné une descendance mais, et là était son drame, Albertine et la médecine de l’époque n’avaient rien pu faire pour cela.

Condamné à voir grandir hors de chez lui les enfants du village alors qu’il aurait voulu en remplir sa maison, il reportait sur les écoliers dont j’étais un peu de la tendresse malicieuse qu’il n’avait pu extérioriser.

Nous étions quatre du causse qui, sur le chemin de l’école, passions devant sa vigne deux fois par jour. Celle-ci, accrochée au flanc du coteau, à mi-parcours entre la maison et le bourg où sévissait l’institutrice, nous fournissait l’occasion d’une halte lorsque nous remontions le soir vers le mas Delleu où nous attendaient les devoirs et le troupeau à garder.

Pour ces deux raisons, il arrivait que la halte se prolonge. En mai s’ajoutait une troisième raison. En bordure de la vigne, les deux immenses cerisiers qui surplombaient la route étaient couverts de fruits. Que celui qui n’a jamais commis ce genre de larcin nous jette le premier noyau ?

Gustave s’étant rendu compte que les branches les plus basses ne portaient pas de fruits cette année-là, se cacha dans la cabane qui existe encore pour identifier les moineaux qui se gorgeaient de ses cerises. Il nous menaça plusieurs fois mais chaque soir la tentation l’emportait sur la crainte, toute relative d’ailleurs, qu’il nous inspirait.

Un jour, à court d’argument alors qu’il nous avait pris sur le fait une fois de plus, il vint vers nous avec le sourire et un calme qui nous fit oublier de détaler comme nous en avions l’habitude. « Mangez-en bien les petits » nous dit-il « car je les pique avec un produit qui donne mal au ventre ». Penauds et inquiets, nous nous regardâmes avec inquiétude avant de reprendre notre route.

Le lendemain, nous n’étions que trois sur le chemin du retour. Le quatrième, affaibli par une magistrale diarrhée qui l’avait tenu éveillé toute la nuit, avait gardé la chambre. Ce soir-là, à la hauteur de la vigne nous fîmes un détour pour éviter les cerisiers. Gustave qui nous guettait en fut surpris et, je le crois, aujourd’hui, un peu déçu.

Quelques jours plus tard, à l’heure de la fin des cours, un orage menaçait. Toute l’après-midi les nuages noirs avaient tourné au dessus des tours du château comme de gros oiseaux qui cherchent à se poser.

Dans notre insouciance et bien que nous ayons suivi les hirondelles à travers les fenêtres de la salle de classe, nous n’avions pas compris ce qu’elles annonçaient pas leur vol bas.

Pressentant l’orage, Gustave nous rencontra alors qu’il rentrait précipitamment chez lui et que nous attaquions la montée. Il comprit qu’il devait nous obliger à nous abriter et le brave homme ne trouva rien de mieux que nous inviter à « faire quatre heures ».

De nos jours les enfants font peu d’exercice : ils « goûtent » au retour de l’école. La publicité télévisée leur vend pour cela des friandises survitaminées et emballées dans de jolis papiers, qui conviennent à leur petit appétit.

J’emploie l’expression « faire quatre heures » afin qu’il n’y ait pas de confusion à ce sujet. Outre les deux kilomètres matin et soir, nous participions aux travaux de nos parents. Nous ne pûmes résister longtemps à la perspective de tailler dans la miche une large tranche de pain que l’on accompagnerait de jambon ou de pâté et que l’on finirait à la confiture.

C’est ainsi que nous vîmes passer l’orage, au sec. Il y eut le jambon, le pâté et la confiture servis par Albertine, mais nos estomacs bien pleins se serrèrent lorsque nous vîmes arriver … un panier de cerises. Nous refusâmes tous en chœur et poliment comme nos parents nous l’avaient appris.

Albertine ne comprenait pas et semblait fâchée. Gustave n’en revenait pas mais rigolait doucement. Il dût, pour nous convaincre de les goûter du bout des lèvres, nous expliquer avec beaucoup de détails, qu’il ne piquait qu’une partie de ses fruits et qu’il avait un secret pour reconnaître ceux qu’il avait traités des autres.

Nous étions à l’âge des secrets et nous parlâmes longtemps de celui-là sans jamais arriver à le percer.

Gustave n’est plus parmi nous. Si sa cabane existe encore, sa vigne a été arrachée et sans travail les cerisiers sont morts. Je sais que le produit avec lequel il voulait défendre ses cerises n’existait que dans son imagination et que c’est l’abus ces dernières qui provoque le mal de ventre.

Seulement m’est resté de ce printemps, avec cette histoire, la tentation des gros fruits rouges qui m’habite encore lorsque je refais ce chemin.

Bernard DAVIDOU 1998

Quelques années avant sa mort, en octobre 2001, Quercy Net avait demandé à Georges Coulonges de nous parler de son Quercy !

Quelques années avant sa mort, en octobre 2001, Quercy Net avait demandé à Georges Coulonges de nous parler de son Quercy !

Voici le texte qu’il nous avait gentiment adressé.

Fait du Lot et du Tarn-et-Garonne, de truffes et de chasselas, de roc et d’eau vive, de moulins, de châteaux, de ciel large et de grottes multiples, le Quercy a deux capitales : Cahors et Montauban.

Mon grand-père était né à Montauban. J’habite à quelques petits kilomètres de Cahors.

A Cahors se dresse, magistral, majestueux, le pont Valentré. Dés que je le vis, portant ses trois tours au-dessus de la rivière, dès que j’appris qu’en sept siècles jamais il n’avait cédé à l’ennemi, je décidai qu’il serait mon ami.

Mieux : sans modestie aucune, je décrétai qu’il me ressemblait, qu’il est un peu moi-même : il n’attaque jamais. Mais… si on l’attaque, on le trouve. Solide. Lorsque je vais le voir, à voix basse – pour ne pas effaroucher les touristes – je fredonne l’une de mes chansons que Ferrat mit en musique, chanta, porta au succès. Elle s’appelle Potemkine et n’a, bien sûr, rien à voir avec les barques qui glissent sur le Lot. Il n’empêche : il est des jours où (ne le répétez pas), je crois que, dans sa pierre, le pont, sûr de son droit, chante avec moi :

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde

Où l’on n’est pas toujours du côté du plus fort ?A Montauban, bien sûr, vous connaissez la place Nationale, cette merveille entourée de briques roses, d’arcades, de galeries que l’on admire à la première rencontre, qui nous émeuvent lorsqu’on apprend qu’elles avaient nom « Couvert des fleurs » et « Couvert des sabots », « Couvert des drapiers » mesurant à l’aune de bois le cadis, gloire de la ville et fortune des tisserands.

Sous ces couverts peut-être joua mon grand-père. Et sur les bords du Tarn aux moulins imposants, aux gabarres emportant vers Bordeaux, les Colonies, les Amériques, le travail des hommes d’ici, joua sans doute ce petit garçon qui devait devenir M. Jean-Auguste Ingres, peintre de son état et violoniste à temps, peut-être pas perdu.

Le Musée de Montauban s’appelle le Musée Ingres. Le violon de M. Ingres est à l’intérieur du Musée. Le Musée est un étui grandiose, dominant le Tarn et valant dans sa pierre et ses bois autant que les expositions toujours renouvelées, toujours belles qu’il présente.

Cela commence par les sous-sols où somnolent, désormais inutiles, les instruments de torture de jadis. Montons. La torture disparaît, la culture se montre.

Oui, comme le pont Valentré, le Musée Ingres m’est cher : enfonçant la barbarie, il s’élève vers l’art. C’est-à-dire vers la Paix.

J’aime la paix du Quercy.

Je la trouve dans la plaine et sur le causse, au détour du chemin. Je la respire, je la garde et parfois je la mets dans un roman. Pour la partager.

Avec vous.

auteur populaire, scénariste de télévision.

Il résida plus de 35 ans en Quercy Blanc 1923-2003

Si la chanson oblige l’homme à faire une toute petite gymnastique cérébrale, elle devient cet instrument grâce auquel l’homme se cultive. GEORGES COULONGES

La France entière a chanté et chante encore du Georges Coulonges. Car cet écrivain aux talents multiples, né le 4 avril 1923, à Lacanau, fut d’abord auteur pour les plus grands de nos chanteurs:

Potemkine, La fête aux copains et la commune pour Jean Ferrat, L’enfant au tambour pour Nana Mouskouri sont de lui.

Et Marcel Amont, Mouloudji, Les Frères jacques, Juliette Gréco, Bourvil, Annie Cordy,… lui doivent une part de leur succès, sans oublier, bien sûr, ce gigantesque PARIS POPULI qui, en deux heures de chant original, raconte sur une musique de Francis Lemarque l’histoire de Paris de 1789 à 1944.

Parallèlement, pour son premier roman, Georges Coulonges reçoit des mains de Jules Romains le Grand Prix de l’Humour 1964, suivi, pour son deuxième ouvrage, en 1966, du Prix Alphonse Allais.

Dès lors, il s’éloigne peu à peu de la chanson, pour laquelle il écrit encore deux essais très remarqués : LA COMMUNE EN CHANTANT, étude fouillée de la Commune de 1871 à travers les textes de ses chansons (dont il tirera un spectacle chanté notamment par Mouloudji) et LA CHANSON EN SON TEMPS, que ses confrères récompensant d’un Prix Exceptionnel de la SACEM. En 1980, la même SACEM couronne Georges Coulonges pour l’ensemble de son oeuvre.

II écrit ensuite pour la télévision et fait entrer Anatole France dans les foyers avec La Rôtisserie de la reine Pédauque, jouée entre autres par Georges Wilson. II adapte également ses propres romans : Pause-Café, Joëlle Mazart et La Terre et le Moulin.

Véritable “baladin de l’écriture”, c’est au théâtre qu’il mène alors ses pas en écrivant pour Jean-Louis BARRAULT deux de ses plus belles réussites : Les Strauss et Zadig, d’après Voltaire, qui sera couronné par le Prix Plaisir du théâtre en 1979.

Depuis 1984, Georges Coulonges se consacre au roman. C’est d’abord la grande série romanesque des CHEMINS DE NOS PÈRES dont le cinquième volet, LA FÊTE DES ÉCOLES, contant l’aventure en Aveyron, à la fin du siècle dernier, d’une jeune institutrice partagée entre sa foi religieuse et son désir de servir l’école de la République, comptera plus de 400 000 lecteurs. La télévision le rappelle alors et son roman LES TERRES GELÉES, paru en 1994, est adapté par France 3 l’année suivante.

LA MADELON DE L’AN 40, (1995) – qui raconte l’histoire d’une adolescente révoltée par la défaite de 1940, par l’arrivée des Allemands et le comportement de ceux qui, dans son village, l’acceptent trop facilement et L’ENFANT SOUS LES ÉTOILES (1996) sont encore et toujours la plus belle illustration de ce que disait Jean-Louis Barrault :

” Tout ce que Coulonges écrit est savoureux. Cela a du rythme. II y a du soleil dans son style.”

LES FLAMMES DE LA LIBERTÉ, (1997) parle du climat paroxystique de la France de 1944 où les passions exacerbées des habitants d’un village girondin se font jour: héroïsme ou lâcheté, haine ou amour. Dans MA COMMUNALE AVAIT RAISON (1998), Coulonges raconte sa vie jalonnée de rencontres, amis, interprètes, artistes ou comédiens, dont il fait le portrait vivant et pittoresque. LES BLÉS DEVIENNENT PAILLE (1999), narre la vie d’un couple, bouleversée par des circonstances exceptionnelles au début de 1914. Entre Albin, catholique patriote, et Janotte, protestante pacifiste, l’amour est-il possible ?

Dans L’ÉTÉ DU GRAND BONHEUR, Georges Coulonges évoque la joie des premiers congés payés en 1936 à travers le portrait de deux adolescentes. Ce livre a reçu le Prix des Maisons de la Presse 2000.

Mai 1968 et Limoges plantent le décor de son roman DES AMANTS DE PORCELAINE où, avec beaucoup de justesse, Georges Coulonges évoque le bouleversement des rapports parents / enfants.

En mars 2002 paraît LE PAYS DES TOMATES PLATES, une satire savoureuse sur notre société.

Texte bibliographique : Presses de la Cité, production Jeannine Balland, mars 2002.

Il décède le 12 juin 2003 dans sa maison “La Cachotte” à Lhospitalet.

Retrouvez ci-dessous en graphie normalisée,

Retrouvez ci-dessous en graphie normalisée,

quelques poèmes de Paul Froment

Nadal

Tot lo monde al canton s’arruca

Près del fuèc,viu coma un radal

E dins cada foguièr s’aluca,

Flamba la soca de Nadal.

De castanhas, a la velhada,

Grílhan e mínjan, dinc’apuèi

Qu’aniràn, figura emborlhada,

A la messa de mièjanuèit.

Dins son cap baissat l’ancian folha,

Cèrca quauque vièlh sovenir ;

La mamet, filant sa conolha,

Ditz un conte a ne’n plus fenir

Parla d’un prince a fièra mina,

Polit, joine e qué sabi mai !

Los drollets prés de la menina,

D’escotar s’alàssan jamai ;

E la blonda filheta ainada

Que dejà n’a pàs fred als-uèlhs

Rèiva benlèu que n’es l’aimada

D’un bèl galant d’aquels temps vièlhs.

En processiu

L’autre jorn qu’èra l’Ascensiu,

Sèi estat a la processiu,

Coma pas un en devociu.

Tant que podiái los uèlhs a tèrra,

Renat coma un soldat en guèrra

E la man dreita sus l’esquerra.

Son braç anant balinç-balanç,

Lo de darrèr vai me possant

Suls talons d’aquel de davant.

Lo solelh sus òmes flambava,

Sus las femnas, lo vent bufava,

E sus tots la calor tombava.

Dus per dus, plan-planet, tot doç,

Sul camin blancós e poscós,

Nos n’anàvem coma d’aucons.

En lai, la campana tintava,

Davant, la banièra flotava,

E darrer , lo curè cantava.

Cantava <<Criste, audi-nòs !>>

E los clèrcs, n’as aquí ne’n vòls,

Respondián, un fin, l’autre gròs.

Un degaunhava lo tonèrre,

L’autre, un pòrc que per tuar van quèrre,

E l’autre, las vacas del Pièrre.

Per tenir las femnas en reng,

Vai un vielh fabricièn que ten

Lo baston de comandament.

Près de las polidas se carra

E travèrs las joinas se sarra.

– L’an que ven, io, preni la barra ! –

E flor de lire al cur tot blanc,

Las filhetas, alai, davant,

Polidas coma un sòl se’n van !

En cantant, de printemps vestidas,

Sembla autant de ròsas floridas

Al solhel de mai espelidas.

Tant frisada coma d’anhèls,

N’i a que pòrtan al cap dels pièls

Un folard, d’autres de capèls

Ronds e grands coma de crubèlas

Que suls uèlhs, flambentas estèlas

Semblan d’eteignoirs a candelas.

Flor d’estiu

L’aire risent, tendre, amistós,

La pèl canda, la talha fina

E color d’òr, un pièl sedós,

Mitat defèit, frisant l’esquina,

L’uèlh, coquin, temptaire, amorós,

Viu, coma un miralh ilumina;

Sus sa boca, niu de potons

L’enveja vai cridant famina.

Mai leugèra qu’un parpalhòl,

Canta en venint de la segada

Milhor que cap de rossinhòl.

Son corsatge fai badalhòl

E, dinca el sen mièi despolhada;

Lo vent folet baisa son còl.

(Vist e sentit)

De las clicas dinca a la nuèit,

Lo blat rostit daureja anuèit

Coma lo solelh que l’a cuèit.

Un aigat de calor rajòla

D’aquel grand lustre que pindòla,

E la cigala se desòla.

Canta, vaquí tot çò que fai;

D’aicí, d’amont, d’aquí, d’en-lai,

Crida, mès trabalha jamai.

En ausint parèlha ressèga

Qu’estorditz las gents d’una lèga,

Lo paisan del lièit se derega.

Cal segar ! Lo blat es madur,

E, de paur qu’arribès malur

Diu s’arremausar viste e dur.

Es temps d’atrapar la faucilha;

Avant l’alba cadun se quilha

e dins los grans camps s’escampilha.

Lo rastolh atend de volams,

La canha a quitat los fenhants;

Partèm totis, pichos e grands;

Totis partèm a la segada,

L’utís al punh, mancha troçada.

E nos alinham en cordada.

Fasèm lo signe de la crotz.

Que Diu nos presèrve surtot

De tot mal ! en tot e pertot !

Començam: lo de davant tira,

Per lo siègre cadun s’estira,

En pausant juste se revira.

Un galòpa l’autre que fug,

Jan vai cauçat, Pièrre pè nut,

Paul marcha mèma tot cap nut.

Omes, vièlhas son en camisa,

Mès lo mantèl de nuèit defisa

Sus las dròllas tota analisa.

Portant un fin cotilhonet

Daissa prene l’aire al molet

E de genolhs mostra un cornet …

Lo vent folet que permena

Davant io fai flotar sans pena …

En curiós bufa a pèrdre alena.

Malur d’aver de distracciu !

Al flotament plen d’atenciu,

Ei picat un artelh al viu !

Ma curiosetat es pagada:

Per una maudita pensada,

Tortejarèi una mesada !

***

Lo pif en l’èr, rens corbats,

Lo morre al sòl, aquí doblats,

Copam, marcham escambarlats.

La tèrra se desemmantèla,

Darrèr nosauts cada gabèla

Pareis un riban de dantèla.

E davant, quitam pel costat,

Coma una mar d’espics de blat

Que lo vent fliussa a volontat.

L’òme, dins la granda estenduda,

Sembla una formic que se muda,

E portant l’aurà lèu tonduda.

***

Al solelh que tomba d’aplomb,

En aiga l’esquina se fond;

Un riu pissa del cap al fons;

E de susor nòstre front nada.

La luseta, seca, cramada,

Auriá besonh d’èstre luntada.

Pintam, pintam coma de traucs,

A plens veires, a plens ichaus,

E mai bevèm, mai venèm cauds.

Mès cada còp quaqu’un s’entalha,

Copa un det per copar la plaha,

Lo sang pissa coma en batalha …

De romècs e d’arrèsta-buèu,

De caucides, pertot ne plèu,

Dins las patas s’engúlhan lèu.

Sans permissiu e sans patanta,

N’èi sentit dintrar mai de cranta;

Un tronc sortit, l’autre se planta.

En veirent aquò, me sèi mes

Chirurgien; opèri per res,

Jamai digun n’a pus mens pres !

Tiri los troncs sans far de plaga,

Surtot als dets finòts sans baga

Dont la mèstra dins l’uèlh me paga !

***

« Ardit ! anem, nos cal botar,

Ça dits quauqu’un, viste e cantar ! »

Son tot prestes l’escotar !

E còp sec, d’una voès qu’enaira,

Fan bronzir la marcha tindaira

D’una vielha cançon segaira.

Aquò derevelha en passant,

Dels talons fai montar lo sang,

E dins las regas nos preissam.

Nos preissam tant qu’apuèi nos triga

D’adreçar los rens de fatiga,

E la coina ven nòstra amiga.

A pena avèm juntat las celhas,

Una voès bufa a las aurelhas;

« Se cal tirar de per las pelhas ! »

La cancon de la cigala

Levatz-vos, pauròts,

Cauçatz los esclòps,

E, lonjant la sèga,

Començatz, amics,

Dins lo talh d’espics !

Sèga, sèga, sèga !

En copant lo blat

Quilhetz pas lo cap

Per çò qu’avèm triga;

Arribats amont,

Galopatz al fons.

Sèga, sèga, liga !

Lo volam en man,

D’un jorn a doman

I a log d’una lèga,

Mès cal tirar dur,

Lo blat es madur.

Sèga, sèga, sèga !

Goiats, al trabalh !

Quitetz pas l’ostal.

D’anar veire miga

N’es plus la sason

Per velhar ‘l canton.

Sèga, sèga, liga !

Copatz bas e rond,

Tot fai plan besonh

E quand se derèga,

Sul volam, en crotz,

Ziu ! passatz la cot.

Sèga, sèga, liga !

Quan siòsque matin,

Viste cal partir

Car ciá que Diu crèga

Diuriá s’amassar

Sans tròp trigossar.

Sèga, sèga, sèga !

Que cadun amb io

Cante sa cançon,

De mon ziga-ziga,

Tot en caminant,

Seguiretz lo lanç.

Sèga, sèga, liga !

Pels paures !

A Jacques de Bonal

Riches, revelhatz-vos !… L’ivèrn negre qu’apròcha

Vos diu far sovenir dels malurós sans fuèc,

Sans un bocin de pan, sans un sòu dins la pòcha,

Sans abric per passar la nuèit.

Sèm per nos adujar dins aqueste bas monde;

Lo bon Diu nos a fèits per tant de nos aimar:

Donatz, riches, donatz ! Que vostre cur responde

Al que vos alonga la man.

Dels bens qu’avètz reçuts fasètz un bon usatge,

Si voletz viure urós e morir sans socis

Donatz als paures vièlhs que tot corbats per l’atge

Tristament siegon los camins.

Pels que a l’entorn de vos vívon la sofrença,

Tròp fièrs per demandar, rescondent lors dolors;

Sans o lor far sentir, sioguètz lor providença,

Sans dire res secorrètz-los.

Prenètz pietat d’aquels que n’an paire ni maire,

Coma d’ausels sans niu abandonats solets;

Que, pertot rebutats, digun n’aima, pecaire;

Pensatz als paures pichienets !

Donatz, n’auretz plan pro ! Quand seretz dins la tomba,

N’auretz besonh de res, ni res vos servirà;

Vostre òr se n’anirà coma l’aiga que tomba,

Lo bien fèit sol vos restarà.

Al mes n’aublidetz pas los de dins la misèra,

Zo meriten o non, donatz, donatz totjorn !

Diu vos en tendrà compte a vòstra ora darrèra;

La recompensa aurà son torn.

Lo Calelh, 23 d’octòbre de 1892

Lo ressegaire

Es amont, pincat dins l’aire.

Sus son chavalet tot dreit,

Fague calor, fague fret,

I es totjorn, lo ressegaire.

De sa femna, de son paire,

De son dròlle pichienet,

Cal que ganhe lo panet.

A ! cal far mai que se jaire !

Agusa quand pica gaire

Sa ressèga, beu s’a set,

S’a talent, minja’n crostet.

Guèita se tot vai d’escaire

E pincat amont, tot dreit,

Ressèga sul chevalet.

Massels 1892 – (Lo Calelh, 15 de març de 1892)

Novembre

La fuèlha dels albres rosseja

Tombarà dins gaire de temps.

Bufa dejà la bisa freja;

L’ivèrn adara nos atend.

Dins los bòscs despolhats e tristes,

Los casses van èstre flaurits

E los auselons que havem vistes,

Pendent los bèls temps son partits.

L’iròndela se n’es anada,

Quitent nòstre cèl sombre e gris,

Vèrs una pus doça contrada,

Luènh, plan luènh, dins un caud païs.

Los brolhards, la plèja, los gibres,

Arríban per nos enojar.

Grivas e mèrles pels genibres

Cèrcan quaques gruns a minjar.

Dins los prats capelats d’albièra,

buèus o vacas paisseran plus.

Caldra restar sus la litièra,

Per tots mets verds, de caulets crus.

Mosca, parpalhòl e ligosta

Disparesséran a bèl talh,

Quand pels rius lo gèl farà crosta,

Cambiarà l’aiga en fred cristal.

Lo solelh, plen de fenhantisa,

Se levarà plus de matin,

Cobèrt de quauqua bruma grisa,

Lo pus sovent per l’escantir.

E la nèu, de sa raubba blanca,

Sailarà las planas, los tucs,

Per aquèls que son a tot manca,

Piètre temps, pels paures pè-nuds.

Vendenhas

Nòstres valents paisants, lo long de la penjada,

Pér anar vendenhar se son escampilhats;

En man los grans panièrs, atentifs e corbats

Amàssan vistament la recòlta sucrada.

Quan del bèl madur, la desca es emplenada,

Líuran dins lo tonèl ont los rasions grudats,

Bulíran pauc a pauc, cada còp empacats,

E forníran bien lèu la liquor tant aimada !

Qu’as d’amics, paure vin, tu qu’escauduras tant

Lo còs. l’esprit, lo cur. Per io, res qu’en pensant

A ton gos parfumat, me’n prusís la luseta !

S’enquèra los marchands te daissàven tit pur !

Mès lo diable sol sap qual es lo pus volur;

Nos fóton un bardís que val pas de piqueta !

Floressàs, mon país natal

Benlèu de mos lecturs que m’interèssi gaire,

Digun n’a jamai vist l’endreit ont sèi nascut

E d’ont sèi davalat aiciu, tal qu’un perdut,

En quêtant mos amics e mon paire e ma maire.

O Floressàs aimat, per tant de poder plaire

Al passant que te vei, sès pas pro bien metut !

Mes ses mon brèç, es pro, t’èi totjorn conescut,

Ei galopat tos camps e viscut de ton aire.

Tanben, se quauque còp vèni te visitar,

Corri mai qu’un lapin, mon cur bat a petar

Quand vesi puntejar tas duas tors que s’enàrtan.

Aquò’s pus fort que io, me ven la grema a l’uèlh

En pensant al bèl temps, dins l’ostal paternèl…

A ! malurós tres còps, malurós los que pàrtan !

(Lo Calelh. 1èr de janvièr de 1893)

Humble et charmant poète laboureur

(1875-1898)

Paul Froment est né près de Floressas, commune de Puy-L’Evêque dans le Lot, le dimanche 17 janvier 1875.On peut voir encore, au hameau de Lamuraque, à 1.500 mètres du bourg, l’humble maison, aujourd’hui transformée en grange, où il vit le jour.

Paul Froment est né près de Floressas, commune de Puy-L’Evêque dans le Lot, le dimanche 17 janvier 1875.On peut voir encore, au hameau de Lamuraque, à 1.500 mètres du bourg, l’humble maison, aujourd’hui transformée en grange, où il vit le jour.

Il était l’aîné d’une honnête famille de petits paysans, à peu près ruinés par le phylloxéra, qui prirent le parti héroïque, pour payer quelques dettes, de se mettre en condition.

Aller à la journée dans les fermes voisines, puis se louer à l’année, ce fut aussi le sort de Paul, dès que ses bras eurent la force de tenir un outil, c’est-à-dire presque au sortir de l’école primaire.

Nous le trouvons, en 1892, à Massels, près de Penne, en Agenais. Dès ce moment, sans aucune préparation livresque, ignorant même les notions élémentaires de la prosodie, il commence à rimer, tout en labourant, ses premières inspirations.

“Au bout de chaque sillon la stance s’envolait (fragnolo); à la fin du journal de labour, il tenait son poème. “

1892, c’est l’époque où Victor Delbergé lance, à Villeneuve, un petit journal de patoisants, lou Calel, largement ouvert à toutes les bonnes volontés; Froment y fait ses débuts (15 mai 1892), y rencontre quelques bons amis: Alban Vergne, Aristide Salères, et devient un collaborateur régulier et apprécié du journal.

En 1893, se trouvant à Bélugue, près de Floressas, il fait la connaissance d’un écrivain de talent, son voisin de Ferrières, Francis Maratuech.

Celui-ci a raconté, comment il fit la conquête de cet adolescent timide et un peu ombrageux, sa joie de le voir arriver chaque soir dans le négligé de sa tenue de travail et les bonnes veillées littéraires, sous le manteau d’aïeule de la vaste cheminée, où on lisait en commun quelques pages à la lueur économique du calel.

Ce qu’il faut noter, c’est l’influence des plus heureuses qu’exerça Maratuech, homme de goût autant que de cœur, sur le développement du jeune talent. Il fut des premiers à comprendre le poète et à l’encourager. Leur amitié ne se démentit jamais et, après avoir mis à Flous de Primo une préface étincelante, Maratuech fut en quelque sorte l’exécuteur testamentaire de Froment et donna à la Revue de France et au Feu Follet les derniers poèmes que nous connaissions de lui.

Ce qu’il faut noter, c’est l’influence des plus heureuses qu’exerça Maratuech, homme de goût autant que de cœur, sur le développement du jeune talent. Il fut des premiers à comprendre le poète et à l’encourager. Leur amitié ne se démentit jamais et, après avoir mis à Flous de Primo une préface étincelante, Maratuech fut en quelque sorte l’exécuteur testamentaire de Froment et donna à la Revue de France et au Feu Follet les derniers poèmes que nous connaissions de lui.

L’existence de Froment se partage dès lors entre Floressas, où il fait des séjours prolongés, et la région de Villeneuve, où il occupe diverses places.

En 1895, Froment – il était alors valet de ferme au Laurier, près de Villeneuve – envoya aux jeux floraux de l’Escolo Moundino, à Toulouse, un manuscrit de Sasous e Mesados et obtint un deuxième prix de sonnet.

Il fit plus : il se rendit à Toulouse et prit part à la félibrée du 26 mai. Il faut imaginer l’apparition, dans la salle des fêtes du Conservatoire, de ce petit paysan timide, disant simplement, sans grands gestes, les yeux au ciel, sa pauvre vie de misère et les histoires du village.

Les toulousains ne lui ménagèrent pas leurs bravos. Encouragé par ce premier succès, Froment résolut de réunir en volume ses premières pièces. Ce fut un gros sacrifice pour sa pauvre bourse; il dut faire presque entièrement les frais de l’édition.

Vers la fin de l’année, A trabès regos paraissait à Villeneuve, chez Victor Delbergé, en une élégante plaquette de soixante-douze pages. L’auteur avait vingt ans.

Ce petit livre fut une révélation.

Mistral, le premier, en deux longues colonnes de l’Aiôli (17 janvier 1896), souhaitait une affectueuse bienvenue au ” poète Froment ” et résumait ainsi son appréciation: ” A trabès regos es la cansoun veritablamen viscudo d’un enfant de la terro que la Muso a flourejat “.

Paul Mariéton saluait, dans la Revue Félibréenne, ” L’avènement de ce pur artiste de nature ” et ajoutait, en conclusion: ” Paul Froment est en situation favorable pour donner au Midi un nouveau grand poète “.

Antonin Perbosc, dans la même revue, consacrait un article important au nouveau venu, et l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui avait rétabli, en 1895, ses concours en langue d’oc, “marquait d’une note blanche cette œuvre de début ” (rapport de 1896).

Le petit valet, cependant, continuait à produire et, I’année suivante, il adressait à la même Académie le manuscrit de Flous de Primo. Un œillet d’argent récompensa cet envoi.

L’œillet d’argent, applicable à tous les genres, avait une valeur de 100 francs, et le pauvre Froment, dons les gages à l’époque étaient de quelque 30 pistoles, s’autorisant au surplus de précédents illustres, troqua contre un beau billet la fleur immortelle.

Quelques mois après, au début de novembre 1897, le recueil de Flous de Primo sortait de l’imprimerie Chabrié, à Villeneuve. Sur ces entrefaites, le poète était appelé au service militaire et, le 15 novembre, il partait pour le 12è régiment d’infanterie, à Lyon.

Mistral le recommanda à un de ses bons amis lyonnais, Eugène Vial ; mais, en dépit de cette amitié précieuse, Froment, qui gardait la nostalgie de la terre natale et n’arrivait pas à se consoler d’un amour malheureux, connut à Lyon des jours de profonde tristesse: témoin ses dernières poésies, d’un accent étrange, inouï dans son œuvre antérieure, et qui ont une amère saveur de larmes et de désespoir.

Sept mois après son entrée au régiment, le 10 juin 1898, au retour d’une permission passée à Floressas, le petit soldat disparut. Le 15 juin, son corps était retiré du Rhône, aux Roches-de-Condrieu (Isère), à une quarantaine de kilomètres au-dessous de Lyon.

Ses amis s’émurent, on fit une enquête, mais le mystère de cette fin tragique ne fut jamais pleinement élucidé. Mistral, qui l’appréciait et qui songeait à lui pour le grand prix de poésie aux Jeux Floraux du Septénaire de 1899, pleura la fin prématurée de ” l’humble et charmant poète laboureur, tombé, comme un fils de roi, sous le poignard de quelque assassin stupide “.

Des démarches entreprises par ses amis, au premier rang desquels Georges Leygues, député de Villeneuve, aboutirent au transport du corps à Floressas aux frais de l’Etat. Les restes de Paul Froment reposent dans le petit cimetière du village natal.

En 1903, ses admirateurs lui érigèrent, par souscription publique, à Penne-d’Agenais, un monument modeste qui fut inauguré le 23 juillet, sous la présidence de M. Chaumié, ministre de l’Instruction publique.

En 1903, ses admirateurs lui érigèrent, par souscription publique, à Penne-d’Agenais, un monument modeste qui fut inauguré le 23 juillet, sous la présidence de M. Chaumié, ministre de l’Instruction publique.

En 1998 à Floressas, à l’occasion du centenaire de sa mort, une stèle réalisée par Jean Luc Rouquié tailleur de pierre à Floressac était édifiée à la mémoire de l’enfant du pays. Le buste de Paul Froment est l’oeuvre de Louis Laur sculpteur villeneuvois.

A l’initiative du Maire de Floressas, Yves Froment, la place du village porte désormais son nom.

ŒUVRES DE PAUL FROMENT :

Retrouvez quelques poèmes de Paul Froment en cliquant ici

1892. – Les premiers essais de Froment ont paru dans lou Calel, Journal patois de Villeneuve-sur-Lot, directeur Victor Delbergé, année 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896.

1895.-A trabès régos, rimos d’un pitiou paysan 72 pages. Imprimerie Victor Delbergé, Villeneuve-sur-Lot.

1897.-Flous de Primo, rimos d’un pitchou paisan, pre-facío de Francis Maratuech, XVI-72 pages. Imprimerie Ernest Chabrié, Villeneuve-sur Lot

1898.-Dernières poésies de Paul Froment, publiées par Francis Maratuech à la Revue de France, numéro spécial de septembre 1898, consacré aux Cadets de Gascogne.

1899.-Voix d’outre-tombe, poésies inédites de P. Froment publiées par Francis Maratuech à la revue le Feu Follet décembre janvier 1899.

1928.-Lous èls e la bouco, poème inédit (Oc, 1″ juin 1928).

Poète Cadurcien de la Renaissance (Cahors, 1529-1561)

Olivier de Magny est né dans une famille bourgeoise de Cahors, d’un père magistrat et banquier, d’une mère très cultivée ayant la passion des lettres.

Olivier de Magny est né dans une famille bourgeoise de Cahors, d’un père magistrat et banquier, d’une mère très cultivée ayant la passion des lettres.

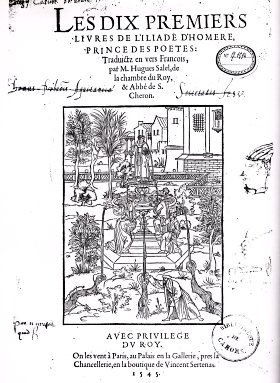

Après des études à l’Université de Cahors, poussé par le goût de l’aventure, il part pour Paris en 1547, ayant avec lui, grâce à sa mère, une lettre de recommandation de l’évêque de Cahors au poète Hugues Salel (Abbé de Saint-Chéron).

J’entreboyoi soubz un vestement noir, Le marbre blanc de ta cuisse arrondie, Lors que ta main jalousement hardie Priva mes yeux du bon heur de la voir.

C’est auprès de lui, entouré aussi de Pierre de Ronsard et de Joachim du Bellay qu’il perfectionne ses aptitudes naturelles à la poésie. Secrétaire du poète, il fréquente la cour de François 1er. A la mort de son protecteur, il s’attache à Jean de Saint-Marcel qui, chargé d’une mission diplomatique auprès du Saint-Siège, l’emmène avec lui à Rome en 1555.

En passant à Lyon et rencontre Louise Labé dont il tombe amoureux. Il s’exprime à son propos ou en rapport avec elle dans plusieurs de ses recueils et il est l’auteur de trois textes des Escriz de divers poètes, à la louenge de Louize Labé. Certains textes parfois attribués à Louise Labé sont présents dans les livres de Magny.

Grâce à Hugues Salel, il se voit attaché au conseiller du roi, Jean d’Avanson, proche de Diane de Poitiers. De 1550 à 1555 il l’accompagne en qualité de secrétaire dans son ambassade d’Italie.

Après son retour en France (1556), il est nommé au poste de secrétaire du roi Henri II, qu’il occupe deux années.

Disciple de Ronsard, Magny se montre souvent plein de grâce et d’invention, mais ses oeuvres sont souvent marquées par un abus d’érudition et d’un maniérisme à la Pétrarque. Il a surtout cultivé le sonnet. On lui doit Les Amours (1553), Les Gayetez (1554), Les soupirs (1557), Les Odes (1559) et Sonnets (1560).

Il meurt en 1561. Ce fût un poète doué d’un vrai mérite, bien que ses vers soient aujourd’hui tombés dans l’oubli. Il fût enterré dans l’église de la Daurade sur l’emplacement de laquelle se trouve le square Olivier de Magny.

Il meurt en 1561. Ce fût un poète doué d’un vrai mérite, bien que ses vers soient aujourd’hui tombés dans l’oubli. Il fût enterré dans l’église de la Daurade sur l’emplacement de laquelle se trouve le square Olivier de Magny.

Quelques poèmes :

A sa demeure des champs

Petit jardin, petite plaine

Petit bois, petite fontaine,

Et petits coteaux d’alentour,

Qui voyez mon être si libre,

Combien serais-je heureux de vivre,

Et mourir en votre séjour !

Bien que vos fleurs, vos blés, vos arbres,

Et vos eaux ne soient près des marbres,

Ni des palais audacieux,

Tel plaisir pourtant j’y retire

Que mon heur, si je l’ose dire,

Je ne voudrais quitter aux dieux :

Car ou soit qu’un livre je tienne,

Ou qu’en rêvant je me souvienne

Des yeux qui m’enflamment le sein,

Ou qu’en chantant je me promène,

Toute sorte de dure peine

Et d’ennui me laisse soudain.

Toutes fois il faut que je parte,

Et faut qu’en partant je m’écarte

De vos solitaires détours,

Pour aller en pays étrange

Sous l’espoir de quelque louange

Mâlement travailler mes jours.

Ô chaste vierge Délienne,

De ces montagnes gardienne,

Si j’ai toujours paré ton dos

D’arc, de carquois et de sagettes,

Couronnant ton chef de fleurettes

Et sonnant sans cesse ton los :

Fais que longtemps je ne séjourne,

Ainçois que bien tôt je retourne,

En ces lieux à toi dédiés,

Revoir de tes nymphes la bande,

Afin qu’en ces autels j’appende

Mille autres hymnes à tes pieds.

Mais soit qu’encore je revienne

Ou que bien loin on me retienne,

Il me ressouviendra toujours

De ce jardin, de cette plaine,

De ce bois, de cette fontaine

Et de ces coteaux d’alentour.

Bienheureux est celuy, …

Bienheureux est celuy, qui loing de la cité

Vit librement aux champs dans son propre heritage,

Et qui conduyt en paix le train de son mesnage,

Sans rechercher plus loing autre felicité.

Il ne sçait que veult dire avoir necessité,

Et n’a point d’autre soing que de son labourage,

Et si sa maison n’est pleine de grand ouvrage,

Aussi n’est-il grevé de grand’ adversité.

Ores il ante un arbre, et ores il marye

Les vignes aux ormeaux, et ore en la prairie

Il desbonde un ruisseau pour l’herbe en arouzer :

Puis au soir il retourne, et souppe à la chandelle

Avecques ses enfans et sa femme fidelle,

Puis se chaufe ou devise et s’en va reposer.

Je cherche paix …

Je cherche paix, et ne trouve que guerre,

Ores j’ay peur, ores je ne crains rien,

Tantost du mal et tantost j’ay du bien,

Je vole au ciel et ne bouge de terre.

Au cueur doubteux l’espérance j’enserre,

Puis tout à coup je luy romps le lyen,

Je suis à moy et ne puis estre mien,

Suyvant sans fin qui me fuyt et m’enferre.

Je voy sans yeux, je cours sans desplacer,

Libre je suis et me sens enlacer

D’un poil si beau que l’or mesme il egale.

J’englace au feu, je brusle dedans l’eau,

Je riz en pleurs et ronge mon cerveau,

Chantant tousjours comme fait la cigalle.

Hugues SALEL,

poète de la Renaissance 1504 – 1553

Hugues Salel est né à Cazals en 1504, d’Hilaire Salel et de Jeanne Peyrusse, dans un milieu aisé. Ayant perdu son père à l’âge de cinq ans, il est sous la protection du seigneur de Montcléra et à ce titre, il est l’un des treize boursiers du Collège Pelegry, de 1516 à 1526.

Il acquiert à l’Université de Cahors une parfaite connaissance des langues et littératures grecques et latines, érudition essentielle à cette époque. Il est enthousiasmé par la poésie et surtout celle de Virgile et d’Homère avec son ton héroïque. A l’Université, il rencontre la famille d’Olivier de Magny qui deviendra son secrétaire en 1547.

A Toulouse, il est secrétaire des Présidents du Parlement Jacques Minot puis Jean Bertrandi ; c’est ce dernier qui l’aurait recommandé à la Cour. Tout à sa vocation poétique, Salel se joint à l’entourage de François Ier, à une époque où le Roi tente de ressusciter l’éclat des beaux-arts pour fixer tous les regards sur le royaume de France.

Son goût dominant pour l’étude l’amène à fréquenter assidûment les leçons de Du Bellay et de Guillaume Budé qui avaient ouvert chez eux une sorte d’académie. Son talent retient l’attention de ses maîtres, qui s’empressent de le distinguer aux yeux du roi.

Jodelle et Ronsard consacrèrent à sa mémoire des vers qui prouvent la haute réputation que Salel s’était acquise.

L’épitaphe que lui fit Jodelle commence ainsi :

Quercy m’a engendré, les neuf soeurs m’ont appris ;

Les rois m’ont enrichi, Homère m’éternise

Plusieurs essais poétiques le révèlent alors ; sa renommée s’accroît. François Ier l’élève à la dignité de valet de chambre ; il devient le compagnon de Clément Marot auprès du monarque.

Un jour Vénus, désirant me fâcher Pour un dépit piéça! sur moi conçu; Fit à son fils Cupidon delâcher Un trait sur moi, mais il fut bien déçu, Car, aussitôt que j’eus le coup reçu, Et que la plaie était fraîche et entière, Pallas y mit tel onguent et matière Que je me vis guéri le lendemain ; Arrière donc, Vénus rebelle et fière, Puisque Minerve y met pour moi la main.

Entré en défaveur sous Henri II (1547), il se retire dans l’abbaye que lui a donnée François Ier, à Saint-Chéron près de Chartres. Il s’y consacre à sa grande œuvre : une traduction en vers de l’Iliade. Désirant se vouer tout entier à son entreprise, le poète endosse l’habit ecclésiastique. Pension et riche bénéfice lui permettent d’accomplir sa tâche.

Hugues Salel meurt malheureusement en 1533, avant l’achèvement de son ouvrage. Il n’a pu traduire que les douze premiers livres d’Homère. Son travail, incomplet, parut quelques années après sa mort, en 1553.

Quercy, Salel de toy se vantera Et comme croy de moi ne se taira Clément Marot

D’après : La Mémoire vive, Sophie Villes, Cahors, 1998 et Anthologie des Poètes du Quercy, par Gilles Lades, éditions du Laquet et Encyclopédie du Lot, Bonneton Statistique du Département du Lot, JA Delpon, 1831.