Lorsque Robespierre et ses amis en novembre 1793 se félicitent d’avoir guillotiné une femme pour ses idées démocratiques (aucune attaque contre les personnes ni contre les biens, aucun acte de trahison ne pouvaient lui être reprochés), ils ne devinaient pas qu’ils seraient eux-mêmes bientôt raccourcis et jetés aux poubelles de l’Histoire. Que c’est leur victime, la plus belle des Quercynoises, qui serait reconnue comme la fondatrice des mouvements pour l’émancipation des femmes.

Olympe n’est pas entrée au Panthéon, mais l’auteur de l’article a déjà suggéré que son nom soit donné à l’université de Cahors, si celle-ci est un jour rétablie. L’occasion de rendre hommage à une femme exécutée le 3 novembre 1793 pour avoir, entre autres, demandé le droit de vote pour ses sœurs, lesquelles devront attendre 1945 (en France) pour ce faire.

Olympe n’est pas entrée au Panthéon, mais l’auteur de l’article a déjà suggéré que son nom soit donné à l’université de Cahors, si celle-ci est un jour rétablie. L’occasion de rendre hommage à une femme exécutée le 3 novembre 1793 pour avoir, entre autres, demandé le droit de vote pour ses sœurs, lesquelles devront attendre 1945 (en France) pour ce faire.

Olympe est née en 1745 de la passion de Jean-Jacques Lefranc de Caïx pour son premier amour de jeunesse à Montauban, Anne-Olympe Mouisset, épouse Gouze. Jamais reconnue par son père naturel, Marie Gouze, veuve très jeune d’un monsieur Aubry, choisira d’être appelée Olympe de Gouges. Elle sera décapitée en 1793 par Robespierre parce qu’elle a exigé l’égalité des sexes et la démocratie. C’est le moment où son fils Pierre, qu’elle adorait, va la renier.

Depuis la division du Quercy par Napoléon en deux départements, Lot et Tarn-et-Garonne, c’est Montauban, sa ville natale, grâce au regretté Félix Castan, qui a le mieux conservé son souvenir en attribuant son nom à un lycée. Mais Olympe appartient au Quercy dans son ensemble et mérite assurément que les élus réclament qu’elle figure à l’avenir non seulement sur des timbres de la Poste, ou les euro-billets.

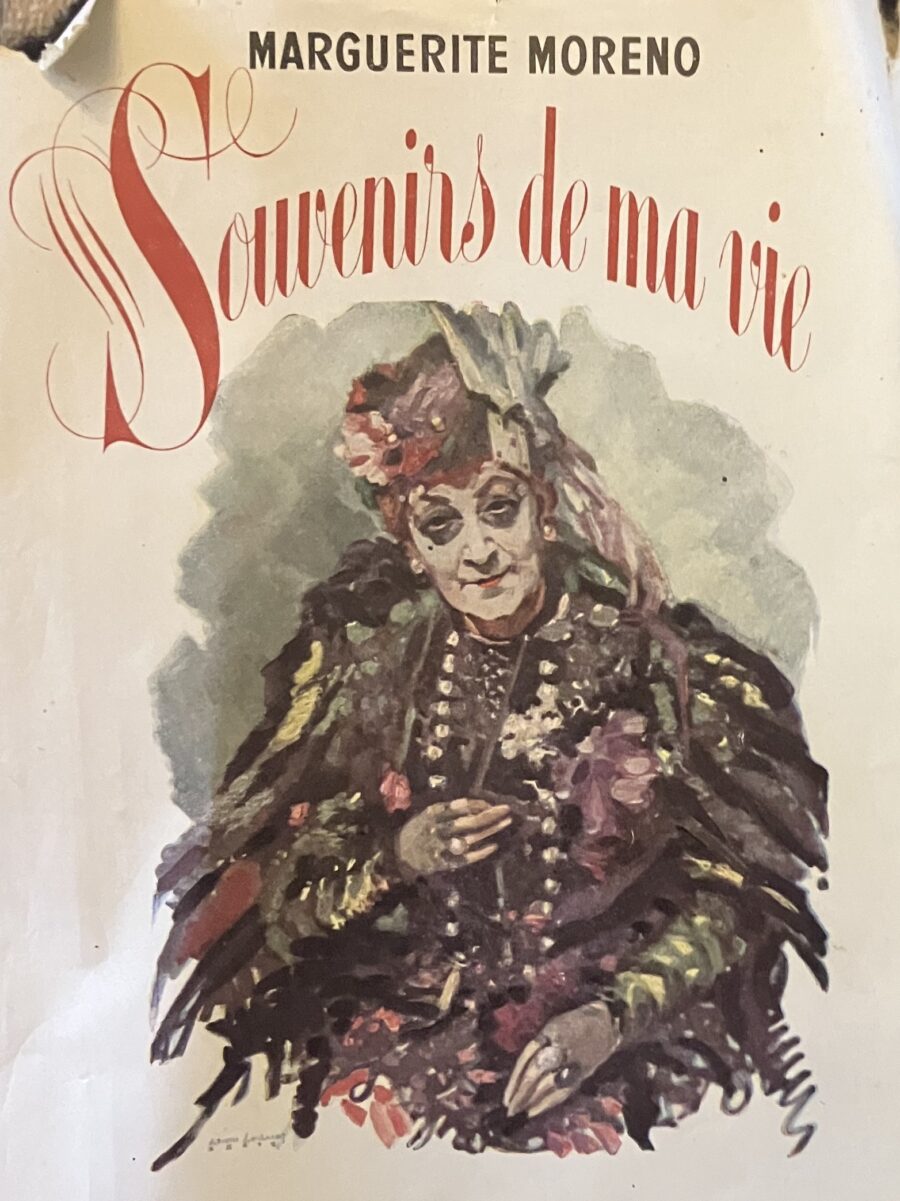

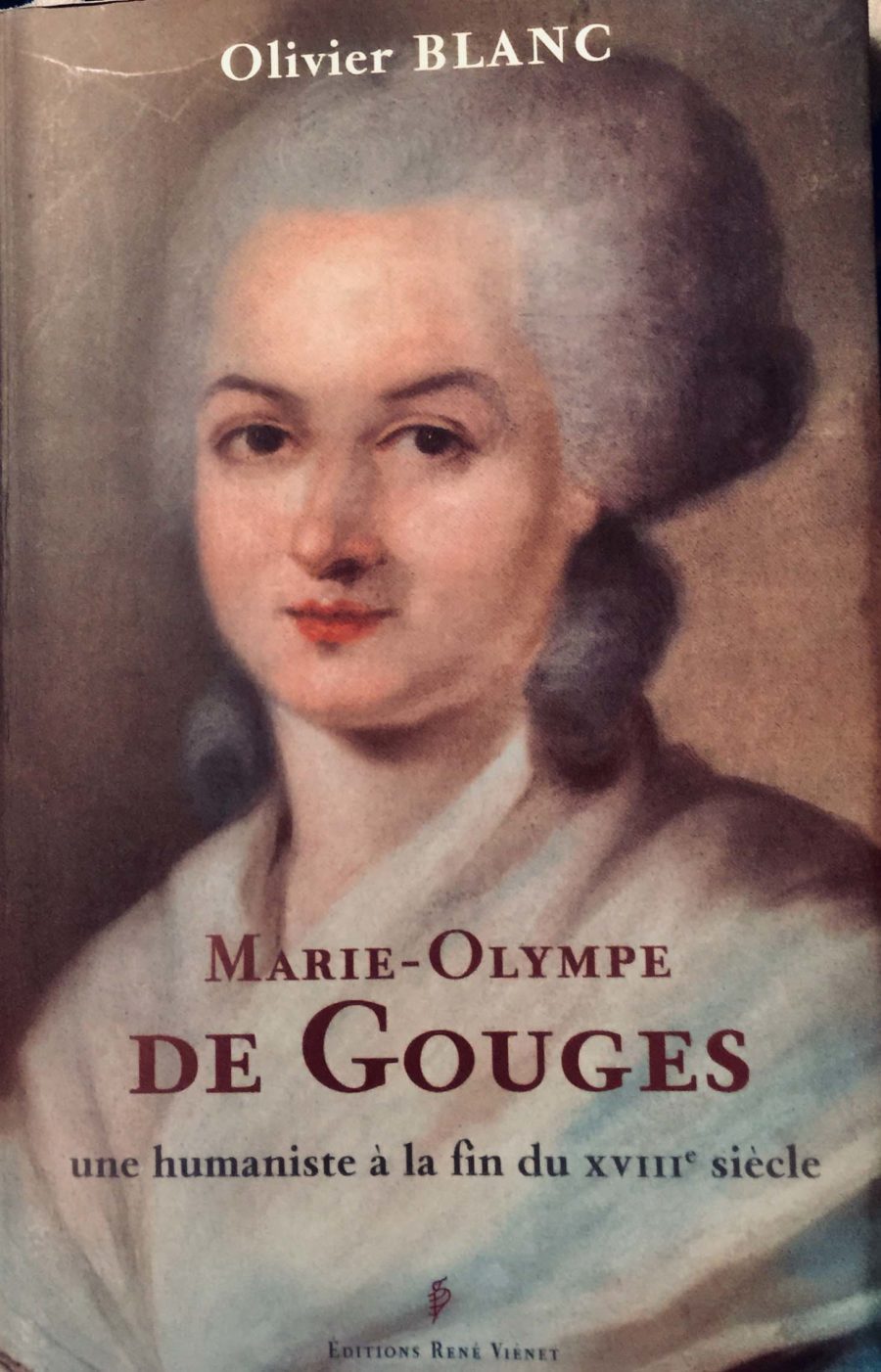

Jusqu’aux travaux d’une parfaite érudition d’Olivier Blanc, colorés de sympathie communicative pour le sujet de son étude, Olympe était souvent décrite, avec condescendance, comme une exaltée politique, un auteur sans grand intérêt, une illettrée suspecte de galanterie, mais dont il convenait – malgré tout – de reconnaître un coup de génie : avoir détourné la « Déclaration des Droits de l’Homme » en la faisant suivre d’une « Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne » qui a fait le tour du monde et a été au centre des célébrations du bicentenaire de la Révolution française.

Un génie en avance sur son temps

En fait, comme Louise Labbé deux siècles auparavant, Olympe est tout simplement un génie en avance sur son temps, en avance sur ses premiers commentateurs, y compris Michelet et pas seulement pour sa Déclaration. C’est une héroïne qui s’impose pour un roman, un film, une bande dessinée, un opéra, c’est un grand personnage de l’Histoire de l’humanité dans laquelle une province et un pays peuvent se reconnaître, et qui n’appartient pas seulement aux militantes féministes qui lui ont déjà rendu divers hommages mérités. On rêve de retrouver le manuscrit du roman qu’Alexandre Dumas n’a pas écrit sur Olympe de Gouges après son Olympe de Clèves.

C’est le mélange intime, sans contradictions, de sa manière de vivre son théâtre et ses convictions, de s’exprimer et de se battre, qui a été reproché à Olympe de Gouges, mais qui, aujourd’hui, impressionne le plus : il est vraisemblable qu’elle ne savait pas très bien écrire, mais elle dictait admirablement, comprenant aussi qu’il suffisait de changer quelques mots et d’ajouter un ou deux paragraphes pour que certains textes admis et admirés explosent en plein vol comme des feux d’artifice.

Amour de la liberté et liberté de l’amour

Le père d’Olympe, J.-J. Lefranc, Marquis de Pompignan, de l’Académie Française (1709-1784)

Veuve très jeune, décrite par tous comme une femme d’une beauté exceptionnelle, Olympe décide de quitter le Quercy avec son fils Pierre. Ce serait à ce moment-là, selon certains de ses admirateurs, qu’Olympe aurait fait escale à Parnac, au bord du Lot, exactement en face du château de son père à Caïx, où elle ne semble avoir jamais été admise. C’est ainsi qu’Olympe est devenue l’ombre qui hante les vieilles pierres de Régagnac.

De là, elle s’installe à Paris où elle apprendra à parler français, vivant en femme libre et libertine, c’est-à-dire en choisissant ses amants avec discernement, sans se remarier, en dépensant les ressources offertes par son principal amoureux, à publier des affiches politiques, des manifestes et des pièces de théâtre qui témoignent d’une prodigieuse anticipation démocratique : égalité des sexes, y compris dans les engagements conjugaux et les séparations, reconnaissance et égalité pour les enfants adultérins, jury populaire pour les crimes et délits, solidarité avec les plus démunis, impôts sur le revenu, libération des esclaves dans les colonies françaises, abolition de la peine de mort, etc.

Et il ne s’agit pas d’une mondaine à la Simone de Beauvoir qui aurait eu le petit talent de repérer les thèmes porteurs de l’époque pour les avilir dans la complaisante adoration des dictatures. Olympe ne récupère pas, elle ne se compromet pas, elle précède – avec un courage incontestable pour déglinguer toutes les dictatures.

Contre les sanguinocrates

Elle insulte les Comédiens-français qui refusent de se teinter le visage avec du jus de réglisse pour jouer le rôle des nègres dans sa pièce sur l’esclavage. Elle descend dans la rue pour faire face aux abrutis venus la conspuer sous ses fenêtres.

Républicaine, elle se propose comme avocat de Louis XVI parce qu’elle craint que celui du monarque, Malesherbes âgé, ne fatigue en expliquant, pertinemment, que la logique impose de garder le roi vivant, une fois la royauté déchue, car Capet guillotiné aurait fatalement un successeur dynastique et une régence dans l’émigration. On croirait entendre Cromwell expliquant à Mordaunt, dans Vingt ans après, pourquoi il eut été préférable qu’il laissa le roi Charles échapper à la hache du bourreau.

Le courage d’Olympe va s’illustrer de manière encore plus confondante et émouvante lorsque, de sa prison, à la veille d’une exécution à laquelle elle aurait pu échapper en tentant une évasion, son « Adresse au Tribunal révolutionnaire » s’en prend à Robespierre avec une éloquence et une violence rarement entendues contre les Montagnards pendant la Révolution française.

Mad Maximilien, le mollah de la religion de l’Être suprême, le plus célèbre des sanguinocrates, le pervers dissimulé dans la défense des cordonniers d’Arras, l’ancêtre de Staline et de ses purges, de Mao Tse-Tung et de ses massacres, l’inspirateur de si nombreux dictateurs, ne peut supporter des vérités assenées avec tant de fougue : Olympe est guillotinée le 13 brumaire de l’An 2 (le 3 novembre 1793) le jour de la première, à l’Académie de musique (le futur Opéra), de Miltiade à Marathon (musique de Le Moyne sur des paroles de Guillard), quelques jours après la première parisienne sur cette même scène des Noces de Figaro de Mozart.

Le bicentenaire de la Révolution française ne pouvait guère glorifier la guillotine qui décapita en France près de 20 000 personnes en quelques mois, celle-là même qui trancha le cou de Mme Roland et d’Olympe de Gouges. Avec ses bois peints en rouge, elle ne semble pas avoir été époussetée pour l’occasion, ni dressée pour la commémoration.

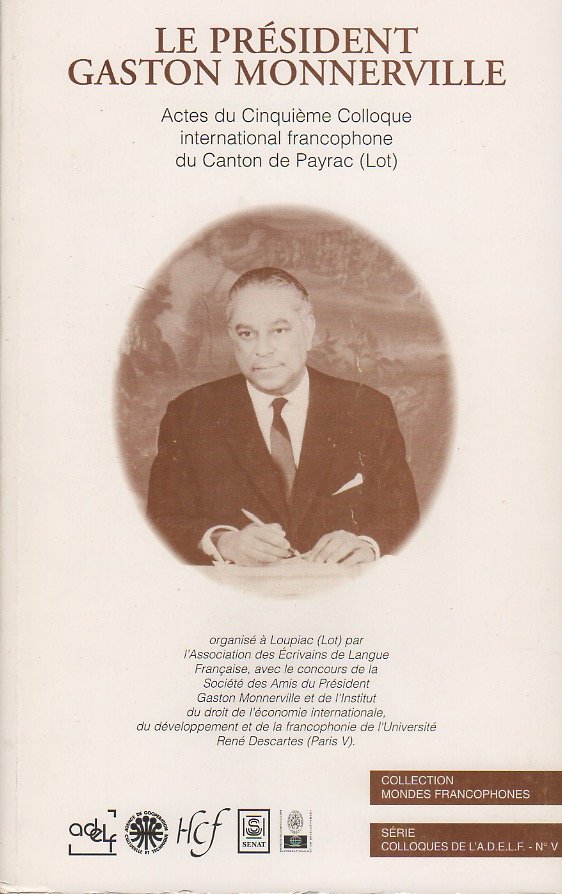

Le château de Parnac, où Olympe trouva, dit-on abri lorsque la porte de celui de Caïx, restait fermée

Elle est restée piteusement rangée dans les réserves de la Conciergerie et inscrite sur l’inventaire du ministère de la Justice.

Mais elle en sortira sans doute pour les films en préparation sur Olympe, de Montauban à Parnac, puis du Quercy à l’échafaud de la Place de la Révolution (désormais Place de la Concorde), pour exalter le souvenir de la belle Quercynoise et lui faire retrouver la position qui lui revient.

René Viénet : rene.vienet@free.fr

L’article de René Viénet a été publié en français le 3 novembre 2001 à Cahors .

Rarement l’histoire nous propose des figures aussi intellectuellement stimulantes que celle d’Olympe de Gouges. Pourtant, deux siècles ont été nécessaires pour que l’on distingue enfin cette femme extraordinaire, qui, en son temps, avait fait siennes les valeurs qui fondent notre pacte républicain.

De 1789 à 1793, année de sa fin tragique, elle a régulièrement adressé de nombreuses lettres et autant d’imprimés (pièces de théâtre, affiches et brochures) aux assemblées élues. La plupart de ces documents forment la chronique ininterrompue d’une prise de parole audacieuse et si révolutionnaire, celle d’une femme libre à une époque où les femmes n’étaient ni électrices ni éligibles.

Les combats humanistes d’Olympe de Gouges, incomprise ou longtemps marginalisée pour de mauvaises raisons liées à son sexe ou à ses opinions politiques girondines, nous touchent aujourd’hui. Elle passe à juste titre pour l’ancêtre du féminisme moderne. Sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), texte fondateur, constitue aujourd’hui un repère pour tous ceux qui, dans le monde, luttent contre les maltraitances et les discriminations visant les femmes.

Plus que tout autre, Olympe de Gouges a fait la promotion continue des droits civils et politiques au féminin, que ce soit dans ses brochures politiques ou dans son théâtre engagé. Dans une de ses pièces, elle stigmatise la prise de voile forcée des jeunes filles sans dot, usage fréquent dans la France d’Ancien régime ; dans une autre, elle revendique une loi sur le divorce si nécessaire, selon elle, pour permettre aux femmes maltraitées d’échapper à leur bourreau domestique ; dans son roman Le prince philosophe, elle insiste sur l’importance de l’éducation des femmes.

Olympe de Gouges ne s’est pas contentée de restreindre sa parole à la sphère privée, aux salons philosophiques ou libéraux qu’elle fréquentait, que ce soit chez Mmes Helvétius ou Condorcet, mais elle s’est s’est directement impliquée dans le grand débat public de 1789.

Dans la Lettre au Peuple ou dans ses Remarques patriotiques, elle inaugura cette « carrière épineuse où, disait-elle, tant d’hommes ont trébuché ». Par des apparitions remarquées dans les assemblées élues, dans les sections et les clubs, elle s’exprimait avec chaleur, initiant une garde nationale de femmes (juin 1791) ou soutenant des manifestations publiques ou défilés de femmes, autant de projets qu’elle cherchait à faire valider par l’Assemblée nationale.

Elle entendait ainsi donner visibilité, consistance et respectabilité à l’engagement politique au féminin. Sentant monter les périls, Olympe de Gouges a diffusé des écrits courageux dans le souci de favoriser l’union et la réconciliation nationale à l’heure de « la patrie en danger ». Et elle s’est élevée contre les factions « désorganisatrices » et la violence.

Après le 10 août 1792, qui marque la fin de la monarchie, elle a dénoncé les massacres de septembre par cette phrase sublime : « le sang même des coupables, versé avec cruauté et profusion souille éternellement la révolution et d’un système de gouvernement on passe dans un autre ».

Elle s’éleva contre les dangers de la dictature montagnarde ciblant Robespierre et Marat qu’elle soupçonnait de prétendre au « dictatoriat ».

Dans une lettre du 9 juin 1793 à la Convention, elle dénonça le coup d’état contre‑révolutionnaire dirigé contre les députés girondins – plus de 150 députés furent en effet arrêtés le jour même ou les semaines suivantes -, et elle mit en cause la légitimité du gouvernement et de l’Assemblée soi-disant épurée mais désormais sous influence.

Dans une affiche en date du 20 juillet 1793 elle proposait de s’en remettre au peuple réuni en assemblées primaires pour se prononcer sur la forme du gouvernement souhaité par les Français. Cet acte de résistance contre l’oppression lui valut d’être arrêtée par les amis de Robespierre dont plusieurs étaient membres du jury qui la condamna à mort le 2 novembre 1793.

Olympe de Gouges fut avant tout une humaniste, une philanthrope et, à sa manière si originale et sincère, une philosophe des Lumières. Elle a été l’avocate de toutes les grandes causes de son temps, que ce soit celle des exclus de la société civile et politique ou celle des esclaves noirs des colonies françaises, ainsi qu’elle le rappelle dans sa dernière affiche en forme de testament (Une patriote persécutée, 1793).

Elle y faisait notamment un rapprochement entre l’arbitraire de sa situation, au pied de l’échafaud, et l’emprisonnement par lettre de cachet qui l’avait menacée lorsqu’elle avait inauguré, en 1785, le premier débat national sur la suppression de l’esclavage dans les colonies. Olympe de Gouges a toute sa place dans la mémoire collective.

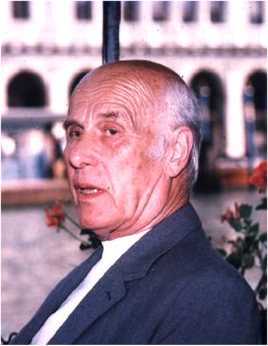

Olivier BLANC

Historien

Le 19 octobre 2016, un buste d’Olympe de Gouges a été installé dans la salle des Quatre-Colonnes du palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale. C’est la première représentation d’une femme politique parmi les œuvres d’art présentées dans l’édifice.

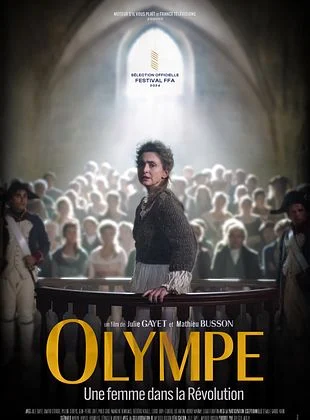

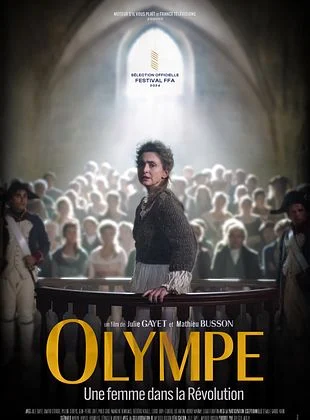

Le 3 mars 2025, France 2 a diffusé un téléfilm « Olympe, une femme dans la révolution ». Pour l’occasion, Julie Gayet, qui a réalisé le téléfilm avec Mathieu Busson, se glisse dans la peau de cette figure que des millions de français ont découvert lors de la cérémonie d’ouverture de Jeux de Paris 2024.