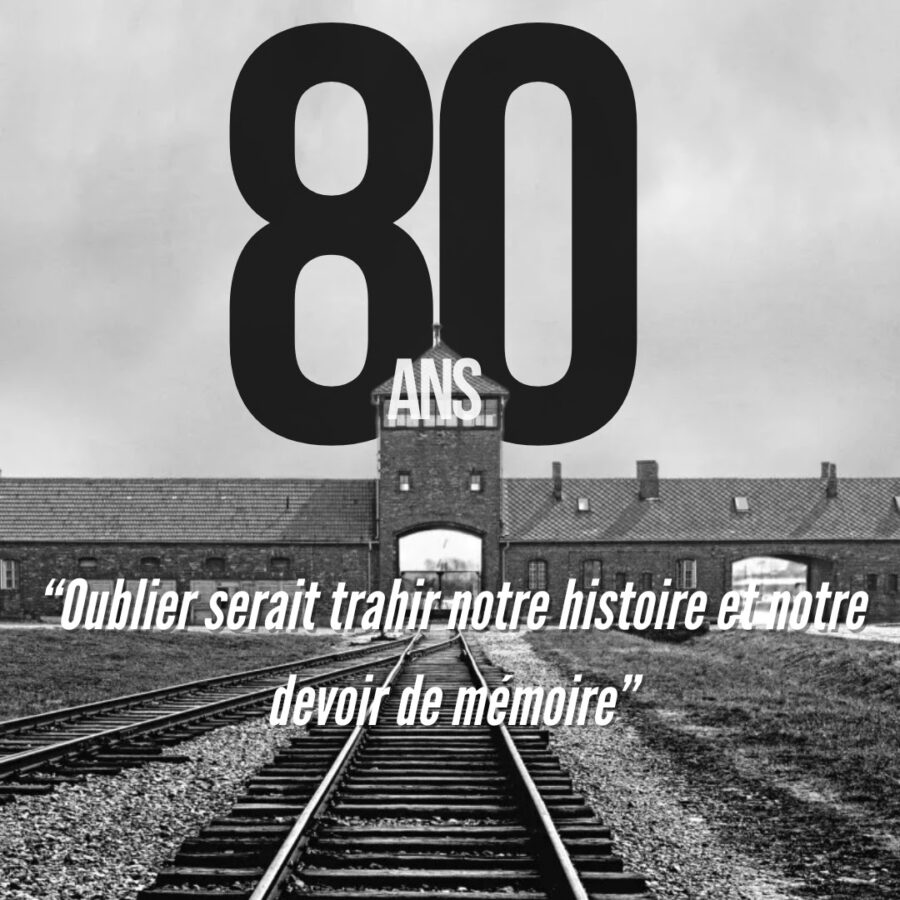

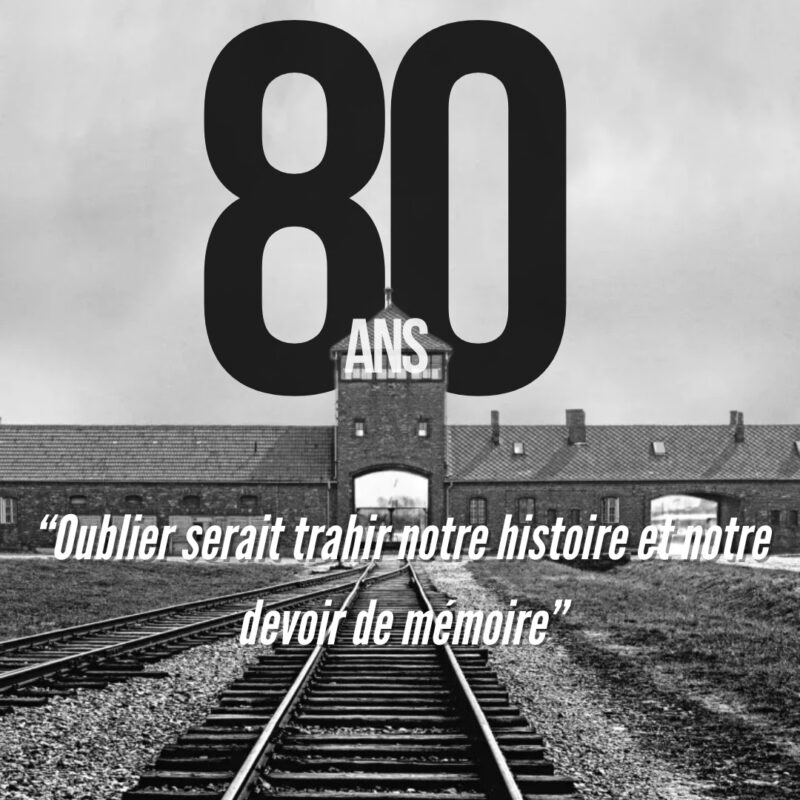

Consacré à l’histoire d’une maison d’enfants ayant accueilli et protégé des enfants juifs victimes des persécutions et donc de la Shoah, le site internet www.maison-espere.fr est en ligne depuis le 1er mars 2025

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Juin 1940. Des millions de Français fuient l’avancée allemande. Parmi les derniers arrivés dans le Lot, un groupe d’une quinzaine d’enfants et leurs encadrants de l’Œuvre Israélite des Séjours à la Campagne (OSC). Ils ont quitté leur centre de Louveciennes, près de Paris. Orphelins ou placés par leurs parents en situation de précarité, avec les adultes, ils se dirigent d’abord vers le château de Mercuès. Cela ressemble presque à l’arrivée d’une colonie de vacances. Mais au fil des semaines puis des mois, le groupe s’enracine.

Après le château de Mercuès, il prend ses quartiers dans une maison plus adaptée de ce même village, avant de s’établir à Douelle, commune voisine, et enfin, au printemps 1942, il est accueilli au sein de la Maison Dupuy, dans le bien nommé village d’Espère. C’est aussi en 1942 que l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSÉ) prend le relais de l’OSC. L’organisme a accru considérablement son activité, notamment dans les camps de Gurs et Rivesaltes. Mais une fois exfiltrés les enfants dès lors séparés de leurs parents bientôt déportés, il faut en parallèle, davantage de lieux de placement dans des familles ou des institutions collectives.

Au sein de ce réseau, la maison d’Espère devient une « maison relais ». Certains enfants, français ou étrangers, ne font qu’y passer quelques jours. D’autres y restent de juin 1940 à décembre 1943.

A cette date, en effet, la situation est jugée trop dangereuse. Le risque d’une rafle impose de partir. Les protégés du home lotois sont dirigés vers la Creuse, puis dans les Alpes en vue de passer en Suisse.

En l’état des archives disponibles, la maison d’Espère aura accueilli et protégé durant leur séjour quelque 80 enfants. Toujours selon nos recherches, quelques-uns seront hélas arrêtés puis déportés au printemps 1944. Mais il demeure que de 1940 à la fin 1943, ils auront été épargnés, choyés, et pour beaucoup scolarisés.

C’est l’histoire de cette maison, jusqu’alors seulement mentionnée dans certains ouvrages spécialisés, que nous nous proposons de retracer. C’est l’itinéraire de ces garçons et filles, enfants ou adolescents, orphelins pour la grande majorité, avant, pendant et après la guerre, que nous avons essayé de reconstituer, en citoyens soucieux de respecter la rigueur nécessaire au travail historique et ce faisant, de laisser témoignage de ces faits qui constituent un volet de ces années tragiques. Dans le Lot, ces enfants juifs ou considérés comme tels par le régime de Vichy et l’Occupant nazi ont pu vivre presque comme tous les autres enfants. Grâce à leurs encadrants et aux organisations de secours, grâce à la bienveillance de la population locale.

Pourquoi un site Internet ?

« Ce devait être un livre, c’est un site Internet, car certaines pages sont encore blanches, certains épisodes de cette histoire sont encore à enrichir : un site pourra plus aisément être mis à jour… »

Il nous manque en effet des éléments concernant plusieurs enfants.

Par ailleurs, à Cahors ou ailleurs, des particuliers peuvent posséder, dans leurs archives des photos ou autres documents pouvant éclairer cette histoire.

En circulant en France, aux Etats-Unis, en Israël, notamment, le site pourra ainsi être facilement mis à jour. Merci d’avance de faire circuler le lien du site par envois courriels ou sur les réseaux sociaux…

ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE ET LA MEMOIRE DE LA MAISON D’ESPÈRE

Contacts : Philippe Mellet 06 80 60 09 49 / Nelly Blaya 06 81 19 94 54