Catégorie : ENVIRONNEMENT Page 1 of 7

Environnement et développement durable en quercy

Isabelle Cros est une photographe animalière installée en Quercy à Puylaroque. Elle utilise ses photos et vidéos pour proposer des diaporamas-conférences sur la faune sauvage de la région qu’elle présente dans les écoles (agréée par l’Education nationale en tant qu’intervenante extérieure), et dans les médiathèques, maisons de retraite, centre de loisirs, etc… Elle nous propose aujourd’hui une vidéo sur un oiseau que l’on peut trouver dans notre région : la huppe fasciée au nourrissage.

Avec sa silhouette élégante et son plumage fauve orné d’une spectaculaire crête noir et blanc, la Huppe fasciée ne passe jamais inaperçue. Cet oiseau au profil exotique fréquente pourtant nos campagnes dès le retour des beaux jours, de mars à septembre. On la reconnaît aussi à son chant typique, un « houp-houp-houp » répété, qui résonne souvent dans les zones ouvertes et ensoleillées.

Elle affectionne les milieux semi-ouverts : vergers, prairies, vignes, vieux murs ou arbres creux où elle peut nicher. Son alimentation se compose essentiellement d’insectes, notamment de larves et de petits invertébrés qu’elle déniche à l’aide de son long bec recourbé.

Migratrice, la Huppe passe l’hiver en Afrique subsaharienne avant de revenir en Europe au printemps. Espèce emblématique des paysages agricoles traditionnels, elle est aussi un bon indicateur de la biodiversité.

Retrouvez d’autres photos, vidéos et articles sur son site : Quercy Animalier https://www.quercyanimalier.fr/

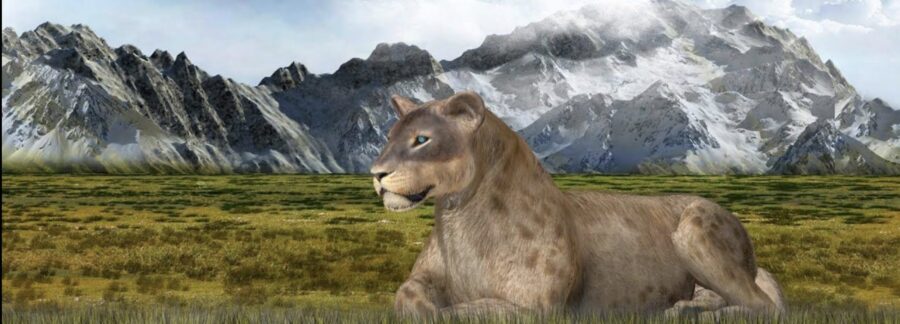

Cette exposition de la paléontologie des animaux préhistoriques des causses de Martel et Gramat a pour objectifs :

> aller à la rencontre des habitants de ces territoires et leur faire connaître ce patrimoine paléontologique de 63 sites répertoriés à ce jour, dont la plupart des découvertes sont faites par les spéléologues

> informer du projet de réalisation d’une Maison de la paléontologie portée par l’association « Les amis de La Paléo » depuis 2017

Libre et gratuite, l’EXPO est ouverte à tous les publics, les jeunes en particulier (écoles, collèges, centres de loisirs, Ephads, entreprises, associations). Groupes sur réservation avec un médiateur 06 85 84 13 30

Où et quand en 2025 ?

– Souillac du 03 au 08 février Salle du Belley avenue de Sarlat – Horaires : 14h-18h, groupes sur réservation le matin

– Gramat du 10 au 22 février Bibliothèque 102 rue de l’atelier – Horaires : mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h ; groupes mardi et jeudi 10h-12h

– St Céré du 27 février au 05 mars Salle des Consuls Place du Mercadial – Horaires : mardi au samedi 10h30-12h30 et 15h30-19h30, dimanche 10h30-12h30, groupes sur réservation le matin

– Cressenssac-Sarrazac du 07 au 09 mars salle des fêtes – Horaires : 10h-12h et 14h-18h, groupes sur réservation

– Pinsac du 20 au 22 mars salle des fêtes – Horaires : 14h-18h groupes sur réservation le matin

– Miers du 27 au 29 mars restaurant sur la place – Horaires : 11h-14h et 17h-20h, groupes sur réservation

– Caniac du Causse du 03 au 05 avril salle sous la mairie – Horaires : 14h-18h sauf groupes le matin

– Fajoles du 16 au 18 mai salle des fêtes de la Plaine – Horaires : vendredi sur réservation groupes, samedi 14h-18h, dimanche 9h-19h

– Martel du 19 mai au 30 septembre musée de la Raymondie

Quoi voir dans cette exposition ?

– en vitrines des fossiles vieux de -10 000 à -200 000 ans : ours, hyène, mammouth, bison, cheval, loup, renne, mégacéros et le squelette entier de notre lionne des cavernes de Souillac

– des panneaux d’informations sur l’environnement des hommes préhistoriques du Quercy et leur représentation dans les grottes ornées et sur objets

– des documents : vidéos, publications, photos ; des explications sur le travail des paléontologues

Contacts : Tél 06 85 84 13 30 – Les amis de La Paléo 46200 Souillac

www.

lesamisdelamaisondelapaleontol

Illustration La Dépêche du Midi

Merci à Jean Claude BOYER, photographe animalier figeacois - bien connu également pour ses photos de rugby - qui a très gentiment accepté de nous faire partager ses clichés sur la faune du Quercy.

Un oiseau magnifique : le Martin-pêcheur.

Selon Oiseaux.net la référence du web ; le martin-pêcheur d'europe (Alcedo atthis) est un petit alcédinidé de l'Ancien Monde au plumage bleu et roux. L'adulte a l'ensemble des parties supérieures bleues, d'un bleu particulièrement vif du manteau aux sus-caudales. Les scapulaires et les couvertures alaires sont plus sombres, nuancées de vert et ponctuées de bleu clair. Les parties inférieures sont d'un roux vif à l'exception de la gorge blanche à crème.

En période nuptiale, le bec en dague est entièrement noir chez le mâle adulte, noir avec la base de la mandibule inférieure orange chez la femelle adulte.

Jean Claude nous précise que dans le Lot, "on trouve le Martin-Pêcheur sur tous les cours d’eau et plan d’eau empoissonnés. Il est très territorial et défend sa zone de pêche contre ses congénères, il vit en couple.

En cherchant bien, on peut l’apercevoir sur son perchoir, un rocher, une branche, un arbre mort au dessus de ‘eau, dans un endroit calme et peu profond. Une fois la proie repérée, il fond dessus et revient sur son perchoir, où il assomme le poisson contre le rocher ou la branche avant de l’avaler tête la première pour son repas ou par la queue s’il doit le régurgiter pour les petits. Il est très actif en juin- juillet période de nidification".

Vous pouvez retrouver les photos de Jean Claude BOYER sur sa page Facebook

Alfred Roques, dit « le Pépé du Quercy », un pilier du rugby international :

Rendez-vous avec la vie de ce personnage dans le cadre de notre programme 2024

Il y a un an, presque jour pour jour, l’Université Pour Tous Cahors Quercy (UPTC), soufflait avec un bel enthousiasme ses 5 bougies. Elle entame sa sixième année universitaire 2024-2025 avec une offre de conférences toujours aussi conséquente et diversifiée.

L’année écoulée 2023-2024 a été un beau succès

Comme en témoignent ces quelques chiffres

-

350 adhérents dont deux-tiers résident sur Cahors ou une des communes du Grand Cahors, et un tiers sur une autre commune du Département

-

Plus d’une quarantaine de conférences dans des domaines très diversifiés : histoire, philosophie, médecine-santé, littérature, paléontologie, arts, musique, voyages… avec une moyenne de 70 participants(e)s à chaque conférence

-

Et une première édition de la journée inter-associative « Regards croisés » consacrée à « Armand Viré, un aventurier des sciences dans le Lot », réunissant une centaine de participants pour chacune des 9 communications

2024-2025 un programme toujours aussi diversifié, avec des sujets d’actualité à travers 45 conférences dont 2 ouvertes au grand public

Nos adhérents retrouveront les grands domaines qu’ils apprécient :

Philosophie, littérature

Histoire, histoire locale avec notamment le pépé du Quercy et les photographies anciennes, histoire des femmes, Occitanie

Arts : peinture, bande dessinée, photographie, chansons et musique

Médecine et prévention

Economie

Mais aussi des sujets d’actualité et de nouvelles thématiques :

Environnement et développement durable, géographie, astronomie

Géopolitique avec une conférence exceptionnelle de Galia Ackerman dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur les intellectuels et la société face à la guerre.

Bioéthique avec la conférence de Karine Lefeuvre, vice-présidente du Comité Consultatif National d’Ethique sur le consentement aux soins

Et une seconde édition de la journée d’études inter-associative consacrée cette année au parcours exceptionnel de Jean Leymarie (1919-2006), un lotois serviteur des Arts.

L’UPTC a l’honneur de porter ce projet qui sera l’occasion, pour beaucoup de Lotois, de découvrir un homme exceptionnel, trop peu connu dans notre département, et du grand public, mais considéré unanimement dans le monde des arts comme celui qui porta un regard aigu sur l’art du XXème siècle et sa relation avec le réel et la société des hommes.

Une présentation à la presse est prévue début novembre

Le programme détaillé des conférences est à consulter sur le site https://uptc-cahors.org/

L’UPTC est partenaire de Quercy net

Afin de limiter tout risque d’incendie, pensez à débroussailler et couper l’herbe autour de vos habitations.

L’article de référence L.2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire (ou ses ayants droits) d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur de la zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant.

Vous êtes concerné par cette obligation si vous êtes propriétaire de bâtiments ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues.

Le non-respect de l’obligation de débroussaillement vous expose à des sanctions : la commune peut vous demander une astreinte de 100 euros maximum par jour de retard ou une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 euros par mètre carré non débroussaillé. Vous risquez également une amende pénale pouvant aller jusqu’à 750 euros (voire 1500 euros si vous vous trouvez dans un lotissement).

Rappel : les haies doivent être taillées par les occupants de façon à ne pas déborder sur la voie publique.

Pour savoir si vous êtes concerné par l’obligation légale de débroussaillement, vous pouvez contacter la mairie, la préfecture ou vous rendre sur https://www.ecologie.gouv.fr/feux-foret-et-vegetation, où vous trouverez toutes les informations utiles.

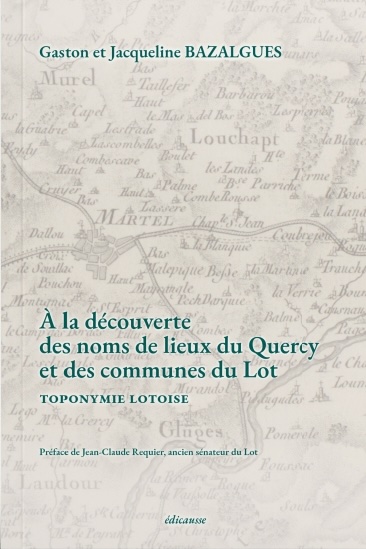

Un ouvrage de référence pour toutes et tous : profitez du prix de souscription pour le commander avant le 31 août ! (voir conditions en fin de cet article)

Mon village, mon hameau, d’où lui vient son nom ?

Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d’expliciter. Ils sont, d’une part, les précieux témoins linguistiques des relations entre l’homme et son milieu, retraçant par exemple ses efforts incessants pour mettre en valeur la terre, maîtriser la nature, développer les industries locales.

Ils sont également les vestiges de certaines pratiques culturelles et cultuelles, et ont parfois conservé le souvenir d’une peuplade qui occupait un territoire, du fondateur d’une cité ou du propriétaire d’un domaine.

Inscrits dans le temps, les noms des villes et des villages, de régions, de montagnes et de rivières, et même de parcelles, appartiennent à une langue et un espace géographique donnés (gaulois, gallo-romain, germanique, français, ou langue régionale).

Les auteurs

Gaston Bazalgues est issu d’une famille de paysans lotois. Professeur émérite de l’université Paul Valéry (Montpellier), on lui doit le manuel d’apprentissage de l’occitan languedocien, sans oublier sa thèse sur « Le parler occitan de Couzou en Quercy ». Il a collaboré à diverses revues comme Viure, Lutte occitane, Lenga et la Revue des langues romanes. Avec son épouse Jacqueline, docteur de troisième cycle en Etudes romanes, il participe à la rédaction de l’Encyclopédie Bonneton ainsi qu’à l’ouvrage Le Lot, 100 lieux pour les curieux.

Parmi leurs publications sous leurs signatures : « De pech en combes », « mariage en Pays d’Olt », « Du cabécou du Quercy au Rocamadour AOP, chèvres, hommes, femmes… au fil de l’histoire »

L’ouvrage : 140 pages / nombreuses illustrations / dos carré collé / format 16 x 24 cm / prix de souscription (jusqu’au 31 août 2024) 15 € au lieu de 20.

Deux possibilités pour acquérir cet ouvrage :

> en téléchargeant le bulletin de souscription : toponymie_bulletin_souscription

> souscription avec règlement par CB : cliquez CE LIEN pour accéder au site de l’éditeur (édicausse)

Cet outil est apparu vers le XIIe siècle en France et fut utilisé, dans un premier temps, pour couper l’herbe. Ce n’est qu’à partir du XVIè siècle que l’on remplacera la faucille par la faux pour la récolte des céréales. Aujourd’hui des faucheuses mécaniques puis des moissonneuses-batteuses font de la faux un outil en voie de disparition, son usage ayant fortement régressé avec l’apparition de ces nouvelles techniques.

- cliquez pour agrandir

Pourtant cet outil est dans l’air du temps. Tombé en désuétude avec l’arrivée des moissonneuses, on redécouvre aujourd’hui les nombreux avantages de la faux (ou faulx) : ne consommant pas d’énergie, elle est économique, écologique, mais aussi silencieuse, efficace, et d’un maniement simple et non pénible lorsque le geste est maîtrisé.

Elle peut donc se positionner comme une alternative sérieuse aux tondeuses, débroussailleuses et autres engins mécanisés, lourds, polluants et coûteux.

RENDEZ-VOUS LE 16 JUILLET à partir de 9 H /

Anglars-Nozac / Première route à droite après l’école

Sur les causses, l’eau, ressource rare, est indispensable à l’homme comme au bétail. Elle donne lieu depuis toujours à des aménagements pour la collecter et la stocker. Olivier Reynal nous propose dans son ouvrage « L’eau à Espédaillac » paru en mai 2024, son travail photographique et le résultat de ses recherches qui viendront enrichir le patrimoine de la commune, l’une des plus vastes et des plus sauvages des causses.

« Il fallait trouver l’eau, parfois avec l’aide d’un sourcier, puis arrivaient le puisatier et le bâtisseur de pierres sèches. L’entreprise était loin d’être anodine. En effet, si la commune d’Espédaillac (sur le causse de Gramat), bénéficie depuis 50 ans d’un réseau d’adduction d’eau potable, elle a dû se contenter autrefois, comme toutes ses voisines du causse, de ses ressources naturelles. Les hommes, au fil de leur histoire, n’avaient pas d’autres choix pour vivre que de scruter en permanence ce que la nature mettait à leur disposition ». Ainsi, est résumée dans l’ouvrage d’Olivier Reynal « L’eau à Espédaillac », la survie de nos ancêtres sur les zones arides de l’Europe occidentale.

- lac de la Plaçarelle (Espédaillac), photo Olivier Reynal

Le causse, c’est la chaleur et la sécheresse « Les Causses pour moi, c’est la chaleur torride, le désert, des collines où émergent des hameaux que la soif a vidés » écrit en 1993, la romancière Françoise Sagan (née à Cajarc) dans son ouvrage « Et toute ma sympathie ».

Un pays aux étés chauds et secs sur des terres arides où l’eau manque. C’est l’image même qu’on garde du Quercy : un désert… ou presque. Le « désert de la Braunhie », c’est l’appellation officielle de cette petite région un peu mythique chargée de légendes. Qui tient toute entière dans un polygone limité par les villages de Lunegarde, Quissac, Fontanes-du-Causse et Reilhac.

Avec Espédaillac pour figure d’emblème. Si le paysage de la commune est façonné par l’élevage de la brebis à lunettes dite « la caussenarde », géologiquement c’est une table de calcaires massifs.

La grande sensibilité de ces roches à la dissolution a favorisé l’enfouissement des eaux. Ce qui donne à l’habitant ou au visiteur l’apparence de surfaces étendues et monotones.

C’est cette association de « pechs » (plateaux) et de « combes » (creux cultivables) qui rend le mieux compte de la structuration de l’espace du causse. Nous sommes au paradis du caillou. La roche affleure partout en dalles plus ou moins continues et éclatées ne donnant que des sols peu fertiles presque entièrement couverts de chênes pubescents.

Les limites parcellaires sont limitées elles aussi, par des kilomètres de murettes de pierres. Les champs, car c’en était, sont parsemés de tas d’empierrement de plusieurs mètres de haut entourés de cazelles (petites cabanes de pierre sèche). Tout témoigne d’un passé des Caussenards obligés de mettre en valeur les terres les plus ingrates.

L’eau au fil des siècles. L’action de l’eau sur la roche est particulièrement déterminante dans la formation du Quercy. Région recouverte par la mer à l’ère secondaire, elle est aujourd’hui principalement composée de vastes plateaux, fruit d’une lente sédimentation qui a accumulé une couche importante de dépôts calcaires.

Partout le calcaire a été le matériau privilégié avec lequel les paysans ont du « coopérer ». Ils l’ont utilisé pour entourer les troupeaux, couvrir les maisons et creuser des abreuvoirs pour les bêtes.

« À la centaine de points d’eau d’origine naturelle (de la commune) réservés à la consommation humaine, il faut ajouter les réservoirs alimentés uniquement par l’eau des toitures. Et les habitants avaient un puits, une citerne ou parfois les deux » note Olivier Reynal.

« L’eau est nulle part et partout : elle ruisselle, s’engouffre en profondeurs, resurgit à l’improviste là où on ne l’attend pas. L’homme a su la capter, l’apprivoiser… »

« Le XIXe siècle sera un grand aménageur de points d’eau. Cette période de développement agricole (et démographique) est propice à l’apparition de dispositifs de maîtrise de la ressource en eau. À cette époque, le développement de l’élevage invite à dissocier l’abreuvement du bétail de la consommation humaine pour éviter que les bêtes ne souillent l’eau. Ainsi certains usages domestiques et agricoles peuvent cohabiter. Les grands lac-abreuvoirs des coudercs d’Espédaillac sont bordés de pierres de lavage pour les grandes lessives saisonnières.

Dans le village si on observe quelques citernes, l’alimentation en eau des maisons est surtout assurée par l’accès à de grands puits à ciel ouvert répartis dans le bourg. Parfois un abreuvoir est installé à proximité pour le bétail. Les troupeaux plus importants utilisent les grands abreuvoirs des coudercs. Les bêtes accèdent à l’eau par un plan incliné taillé dans le roc. Parfois un petit bassin de décantation bloque une partie des sédiments au fil de l’eau » note un rapport de la Commission du Patrimoine du Lot de 2018.

L’eau, la précieuse ressource Les causses que l’historien Jules Michelet comparait d’une façon très imagée aux « vagues géantes d’une mer immobile » occupent les deux tiers du département du Lot. Ces étendues calcaires jurassiques de 200 millions d’années qui ne dépassent pas 400 m d’altitude portent chacun le nom de la localité la plus importante.

Ces vastes plateaux sont l’âme du Haut-Quercy. De la préhistoire à nos jours, l’homme y a complètement façonné le paysage par un travail incessant. Il a déboisé la forêt, épierré le sol, et avant tout, capté les eaux de pluie.

Depuis, l’eau est nulle part et partout : elle ruisselle, s’engouffre en profondeurs, resurgit à l’improviste là où on ne l’attend pas. Souterraine donc souveraine et indépendante, l’homme a su la capter, l’apprivoiser pour devenir fontaines, lavoirs ou mares à tel point qu’on peut parler ici d’une véritable architecture de l’eau.

Aujourd’hui, dans les villages, on est en train de prendre conscience de cette multitude de points d’eau qui avaient jusqu’ici engendré la vie. Chaque génération a fait preuve d’ingéniosité pour la conserver, la protéger et adapter sa « domestication » aux besoins de la vie courante.

« Il est plus facile d’ouvrir un robinet que d’aller remplir le récipient plusieurs fois par jour, même quand la distance à parcourir est faible. L’évolution de nos conditions de vie nous imposera peut-être un jour de réfléchir à notre façon d’utiliser l’eau » conclut Olivier Reynal dans son ouvrage.

L’eau, ressource fondamentale depuis la nuit des temps, hante toujours l’esprit des hommes. Si on a de l’eau « à volonté » à notre disposition, la crise écologique annonce des problèmes à venir.

Précieuse ressource, presque invisible à la surface du causse, l’eau par ses infiltrations souterraines, a sculpté au fil des millénaires, gouffres, canyons, gorges, avens et grottes. Pour en faire « la Terre des merveilles ».

André DÉCUP

Avec l’autorisation de l’auteur et de l’hebdomadaire La Vie Quercynoise que nous remercions pour la grande qualité des articles que nous partageons toujours avec grand plaisir.

Illustration de l’article : lac de Saint-Namphaise (Wikipédia)

L’ouvrage « L’eau à Espédaillac » est disponible en librairies, maisons de la presse et chez l’éditeur édicausse

Le Printemps de la ruralité est une concertation nationale sur la vie culturelle en milieu rural. Chaque Français, habitant, élu local ou acteur culturel, est invité à s’emparer de cette concertation nationale et à y apporter sa contribution

Que vous soyez : habitant, acteur culturel, élu,

PARTICIPEZ À CETTE ENQUETE NATIONALE en CLIQUANT CE LIEN

Conformément aux annonces du président de la République, lors de son déplacement au salon international de l’agriculture, les services de l’État dans les départements mettent en place des permanences, sous forme de guichet unique, visant à apporter des réponses concrètes aux agriculteurs en difficulté.

Ces permanences se tiendront au plus près du terrain, dans les locaux de la DDT à Cahors et au sein des sous-préfectures de Figeac et de Gourdon. Dans le département du Lot, la semaine prochaine, trois permanences seront tenues pour répondre aux premières demandes : . le lundi 4 mars matin (9h-12h) dans les locaux de la Direction départementale des Territoires (127 quai Eugène Cavaignac, Cahors – tel 05 65 23 61 07) pour l’arrondissement de Cahors, . le mercredi 6 mars après-midi (14h-17h) dans les locaux de la sous-préfecture de Figeac (22 rue Caviale, Figeac – Tel 05 65 34 89 86) pour l’arrondissement de Figeac, . le jeudi 7 mars après-midi (14h-17h) dans les locaux de la sous-préfecture de Gourdon (62 Bd Aristide Briand, Gourdon – Tel 05 65 41 78 29), pour l’arrondissement de Gourdon. Les prises de rendez-vous se font directement auprès de la DDT et des sous-préfectures aux numéros indiqués.

Ces permanences seront renforcées en tant que de besoin au cours des prochains jours. Une information régulière sera assurée à cette fin. Ces permanences seront tenues par une équipe pluridisciplinaire. Elle aura pour mission de recevoir dans un cadre confidentiel et de manière individuelle les agriculteurs, d’assurer l’examen des difficultés rencontrées dans leur exploitation et d’apporter une réponse aux problèmes soulevés (soit lors de l’entretien ou dans un second temps, si nécessaire, en ce concerne les situations les plus complexes). Pôle de la communication interministérielle de l’État 05 65 23 10 60 / 06 07 80 97 16 clemence.jacquinot@lot.gouv.fr pref-communication@lot.gouv.fr Place Chapou 46009 Cahors Cedex

Les services de l’État dans le Lot poursuivront, par ailleurs, leurs actions dans le cadre des chantiers arrêtés par le Président de la République et le Gouvernement pour répondre aux besoins du monde agricole. Au-delà des sujets nationaux et des travaux en cours sur la simplification, d’une part, la coordination des contrôles, d’autre part, un travail plus particulier est mené dans le Lot sur : . le suivi des filières en difficulté et des épizooties, . la gestion de l’eau, . les dégâts de gibier, . les problématiques foncières, . les énergies renouvelables, dont l’agrivoltaïsme, . l’adaptation au changement climatique, la protection de l’environnement et la protection contre les incendies, . les circuits courts et la logistique

Depuis 2018 les ateliers sur la Fresque du Climat ont réuni dans le monde plus de 1,2 million de participants, animés par plus de 60 000 bénévoles dans 156 pays et en 45 langues.

Cet exercice est un jeu ludique et pédagogique avec des cartes, les données neutres et objectives du GIEC et est basé sur l’intelligence collective.

Mieux que de recevoir un enseignement sur le sujet, les participants construisent collectivement une compréhension des phénomènes climatiques, des conséquences sur notre vie, avec l’objectif d’isoler quelques actions possibles à réaliser individuellement ou collectivement.

L’Association ENTRE LOT ET CELE organise un atelier à St Martin Labouval, le Samedi 9 mars 2024 de 16h30 à 20h à la Salle Rouge (Place du village).

La participation à l’atelier est gratuite.

L’encadrement et l’animation seront assurés par des formateurs rompus à l’exercice : Valérie et Olivier MONTBAZET.

Compte tenu du nombre de participants, limité à 25, l’inscription est obligatoire par mail à : entre-lot-et-cele@laposte.net

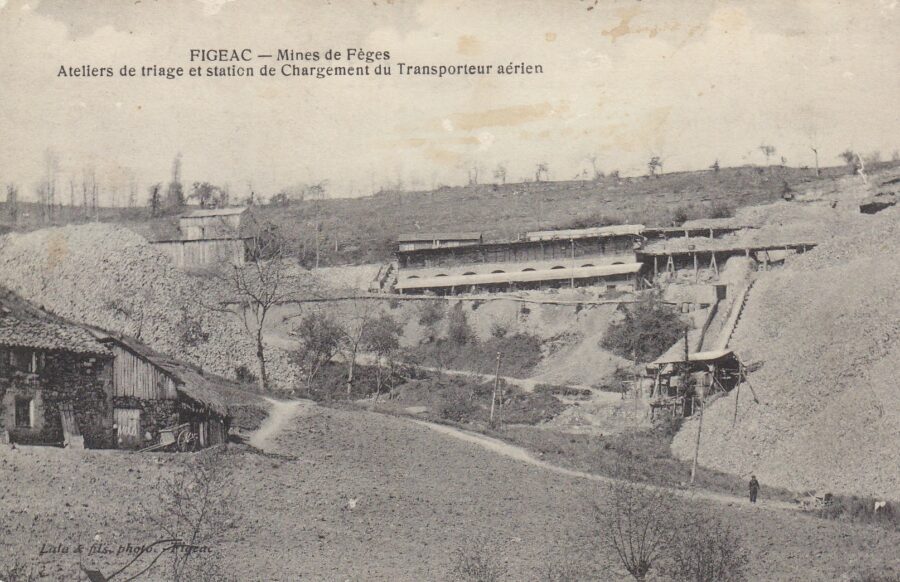

Communiqué des Services préfectoraux

Afin de mieux connaître l’impact résiduel lié aux anciennes activités minières et industrielles connexes, l’État a engagé des études sanitaires et environnementales détaillées dans les secteurs de Planioles et d’Asprières. Ces exploitations minières ont cessé leur activité au milieu du XXe siècle, dans le respect du cadre réglementaire applicable à cette époque.

Des études ont ainsi été conduites entre 2017 et 2020 par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) GEODERIS, expert national en matière d’après-mine, en lien avec l’ARS et la DREAL. Plus d’un millier de prélèvements d’eau, de sédiments, de végétaux et de sols ont été réalisés ce qui a permis d’affiner considérablement l’état de connaissance de la situation. Ces études concluent qu’aucune mesure d’urgence sanitaire n’est nécessaire au vu des usages constatés.

Par ailleurs, le rapport ne préconise pas non plus de mesures de dépollution spécifique. Néanmoins, compte tenu des teneurs en métaux dans les sols de certaines parcelles et parfois dans les végétaux et les eaux, les études préconisent des recommandations sanitaires simples pour limiter l’ingestion de terres et de végétaux, et des recommandations environnementales pour éviter la réutilisation de matériaux et la dispersion de polluants. Les résultats de ces études et les recommandations ont été transmis aux propriétaires ou particuliers concernés.

Ils ont fait l’objet de présentation aux élus et ont été publiés sur le site internet de la préfecture et sont accessibles en Cliquant CE LIEN

Dans une démarche de transparence et de conservation de la mémoire, il a été décidé d’intégrer les parcelles sur lesquelles l’État a connaissance d’une pollution des sols dans le dispositif de « secteurs d’information sur les sols (SIS) » prévu par la loi ALUR de mars 2014.

Cette démarche permet une information systématique des futurs acquéreurs ou locataires des terrains concernés, et en cas de changement d’usage, de s’assurer, via des études de sols complémentaires, de la compatibilité des projets d’aménagement envisagés avec l’état des sols.

Une première consultation du public et information des propriétaires concernés sur les projets de fiches de secteurs d’information sur les sols a été réalisée en mars 2023. Lors de cette dernière, l’expert GEODERIS a constaté que, suite à une erreur matérielle, le périmètre de certaines parcelles à inclure dans ces secteurs n’était pas exactement croisé avec les résultats des analyses. Après fiabilisation des données pour chacune des parcelles, il a été décidé dans un souci de transparence, de réaliser une seconde consultation afin d’informer

les propriétaires concernés par les modifications (22 parcelles ont été ajoutées et 18 ont été retirées des périmètres SIS). Ces parcelles seront donc intégrées dans le dispositif d’information sur les sols.

L’ensemble des documents susmentionnés sont disponibles sur le site internet de la préfecture du Lot : https://www.lot.gouv.fr

Pôle de la communication interministérielle de l’État

05 65 23 10 60 / 06 07 80 97 16

pref-communication@lot.gouv.fr£

Place Chapou / 46009 Cahors CEDEX

Image d’illustration : Mines de Fèges (sources : Planioles)

Compléments d’informations sur le site Systèmes Extractifs et Environnement